ジャンル別記事

高齢者向けレクリエーション25選!簡単に盛り上がるゲームアイデア

「レクを実施しても上手くいかない」「高齢者が盛り上がるレクリエーションは何?」などの疑問を抱えているのではないでしょうか。

レクの進め方から成功のポイントまで紹介するので、戸惑うことなく進行できるでしょう。介護施設に勤めるスタッフの方はぜひ参考にしてください。

また、「カイテク」では、面接・履歴書不要の介護・看護単発バイトアプリを提供しています。スキマ時間を有効活用して、即日即金で働いてみたい方は、ぜひ以下から試してみてください。

高齢者向けレクリエーションとは?

高齢者向けレクリエーションとは、高齢者が心身の健康を維持しながら、楽しく過ごすための活動です。

体を動かす運動系のものから、頭を使う脳トレ、音楽や手先を使った創作活動まで多種多様です。特に介護施設やデイサービスでは、コミュニケーションを深める目的でも活用されています。

なぜ高齢者にとってレクリエーションが重要なのか

レクリエーションは、高齢者の心身機能の向上にとどまらず、日々の刺激・楽しみにもつながります。

医師向けメディアONE DOCTORとクーミル株式会社では、高齢者のレクリエーション活動について、333名の方にアンケート調査を行っていました。

アンケート:高齢者施設に入居したらレクリエーションに参加したいと思いますか?

とてもある|97人

ある|87人

どちらでもない|69人

あまりない|46人

全くない|34人

アンケート:レクリエーション活動の頻度はどのくらいが理想ですか?

週1回|64人

週2~3回|79人

週4~5回|33人

毎日|101人

不定期|56人

※参照:高齢者のレクリエーション活動事情

調査結果からもわかるとおり、高齢者の大半がレクリエーションに参加したいと思うようです。さらに、実施頻度では「毎日」が最も多い結果となっています。

これらのことから、高齢者向けにレクリエーションを実施する重要性が理解できるでしょう。

高齢者がレクリエーションで得られる効果

高齢者向けのレクリエーションには、以下4つの効果があります。

- コミュニケーションの促進

- 健康促進によるストレス軽減や心身機能維持

- 認知能力と脳の活性化

- 生活の質(QOL)の向上

高齢者に与える効果については、公益財団法人日本レクリエーション協会でも言及されています。

日本レクリエーション協会の調査では、レク実施後の方が、実施なしより体力的・心理的・認知機能のすべてにおいて結果が向上したと明らかにされているのです。

効果が明確に言及されているため、介護施設でのレクリエーション実施は必須ともいえるでしょう。

参考:効果のエビデンス – 公益財団法人日本レクリエーション協会

ここまで高齢者向けレクリエーションの目的や効果を紹介しましたが、次は実際にどのような種類があるのかを紹介します。

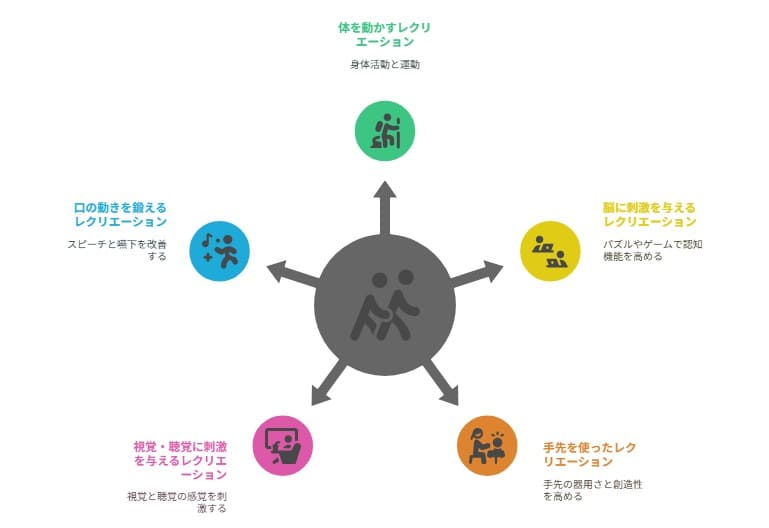

高齢者向けレクリエーションの5つの種類

高齢者向けのレクリエーションには、参加者の健康や楽しみをサポートできる5つの種類があります。

体を動かすレクリエーション

体を動かすレクリエーションは、高齢者の筋力維持や柔軟性の向上などのリハビリを目的としています。

具体的には、以下のとおりです。

これらの活動は、無理なく体を動かせるため、幅広い年齢層や体力レベルの高齢者が楽しめます。軽い運動を取り入れることで血流を改善し、心肺機能の支援に効果が期待できます。

脳に刺激を与えるレクリエーション

脳に刺激を与えるレクリエーションは、記憶力や思考力を鍛え、認知機能を維持するために効果的です。

たとえば、以下の活動が該当します。

これらのレクリエーションは、日常生活で使う機会が減った脳の部分を刺激し、活性化させます。認知症の予防や進行の遅延にもつながるため、楽しみながら健康面のサポートもできるでしょう。

手先を使ったレクリエーション

手先を使うレクリエーションは、器用さを保つだけでなく、集中力や創造力を高める効果があります。

たとえば、以下が挙げられます。

これらの活動では、作品を完成させる達成感も得られるため、自己肯定感が高まります。また、手先を動かすことは、脳への刺激にもつながります。

視覚・聴覚に刺激を与えるレクリエーション

視覚や聴覚を使うレクリエーションは、感覚を刺激して五感を活性化させる効果があります。

このレクリエーションには、主に以下が該当します。

高齢者が日常生活での刺激を受け取りやすくなるきっかけを作れるでしょう。また、視覚と聴覚を同時に使う活動では、脳全体を使うトレーニングとしても有効です。

口の動きを鍛えるレクリエーション

口の動きを鍛えるレクリエーションは、誤嚥防止や発声機能の向上を目的としています。

これに該当するレクは、以下のとおりです。

これらは口周りの筋肉を鍛えるだけでなく、呼吸のリズムを整える効果も期待できます。また、歌うことで感情が解放され、気分が明るくなることも特徴です。

ここまで5つの種類を紹介しましたが、次は特におすすめのレクを5つ厳選しています。

また、「カイテク」では、即日勤務・即日入金の介護単発バイトアプリを提供しています。本業の合間で働きたい方や、転職を検討しているけど自分に合う環境がわからないという方は、ぜひこの機会に試してみてください。

\ インストールから登録まで5分! /

道具なしで盛り上がる高齢者向けレクリエーション4選

道具なしのレクリエーションは手軽に始められるため、どのような場面でも実施しやすいのが特徴です。体を動かしたり頭を使ったりする活動を通じて、健康維持や交流を促す効果があります。

以下に、回想法としてもおすすめの道具なしで盛り上がる具体的な活動を紹介します。

パタカラ体操

パタカラ体操は、発声練習をしながら口の筋肉を鍛える体操です。

「パ・タ・カ・ラ」という音をしっかり発音することで、口腔機能の向上や誤嚥(ごえん)予防につながります。言葉を発する機会が少なくなりがちな高齢者にとって、リハビリ効果のある楽しいレクリエーションとなるでしょう。

手順

- 参加者に「パ・タ・カ・ラ」の音をゆっくり発声してもらう

- それぞれの音をはっきりと発音しながら、口を大きく動かす

- リズムに合わせて「パ・タ・カ・ラ」をテンポよく繰り返す

- テンポを少しずつ早くする

- 「パタカ」「タカラ」と組み合わせるなどの変化を加える

期待できる効果

- 口腔機能の向上(誤嚥予防・滑舌改善)

- 顔の筋肉を鍛えることで表情が豊かになる

- 認知機能の活性化

楽しむことが重要なので、途中で休憩を挟みながら進め、声を出しにくい方には小さく口を動かすだけでも良いと伝えましょう。

左右反対ゲーム

左右反対ゲームは、指示された動作を左右反対に行うことで、脳を活性化させるゲームです。簡単な動きでも、意識的に左右を反対にすることで脳が刺激され、認知機能の向上が期待できます。

手順

- 司会者が指示を出す

(例)「右手を挙げてください」 - 参加者はその指示と逆の動作を行う

- 動作の難易度を徐々に上げていく

- 間違えても問題なく、できる範囲で楽しむ

期待できる効果

- 判断力・集中力向上

- 身体のバランス感覚の向上

- 笑いが生まれ、場の雰囲気が和らぐ

まずは簡単な動作から始め、全員がルールに慣れる時間を設けましょう。また、間違えてしまった場合も笑いに変える雰囲気を作ることが大切です。

ジェスチャーゲーム

ジェスチャーゲームは、言葉を使わずに身振り手振りで伝え合うゲームです。

簡単な動作でコミュニケーションが生まれ、笑いながら楽しむことができます。全身を使うことで運動にもなり、身体を動かすきっかけにもなるでしょう。

手順

- 参加者の中から1人が出題者となる

- お題の動作をジェスチャーで表現する

- 他の参加者は、そのジェスチャーが何を表しているのかを当てる

- 正解したら次の人が出題者になる

- 難易度を調整しながら、さまざまなお題を出して楽しむ

期待できる効果

- 非言語コミュニケーション能力の向上

- 表情筋や身体の筋肉を動かすことで健康維持

- 笑いを誘い、ストレス解消

難しいお題を出しすぎると困ってしまうため、「犬」「掃除」「野球」など、身近なものを選ぶとスムーズに進行できます。

ご当地クイズ

ご当地クイズは、日本各地の名物や観光地についてクイズを出題し、正解を当てるゲームです。各地の特産品や歴史に触れることで、記憶を呼び覚ますきっかけになります。

手順

- クイズ形式で「〇〇県の名物は?」や「この観光地はどこ?」と出題する

- 参加者が答えを出す

- 正解発表をする

- その地域の特徴や豆知識を紹介する

- 自分の故郷や旅行先の話をする場を設ける

期待できる効果

- 記憶の活性化

- 会話のきっかけづくり

- 楽しく学びながら脳を刺激する

正解・不正解よりも会話を楽しむことを目的とするのがおすすめです。参加者同士が交流しながら思い出話を語れるように進行すると、より楽しい雰囲気になるでしょう。

高齢者が道具なしで盛り上がるレクリエーションの一覧は以下で紹介しているので、あわせてご覧ください。

道具なしのレクは盛り上がりますが、立つのが難しい高齢者には、次に紹介する座ってできるゲームが好まれるでしょう。

座ったままできる高齢者向けレクリエーション4選

座ったままできる活動もたくさんあり、高齢者の方は気軽に楽しめます。体を大きく動かす必要がないため、体力や動作が制限されている方にぴったりです。

以下では、具体的な例を4つ紹介します。

後出しじゃんけん

後出しじゃんけんは、通常のじゃんけんとは異なり、後から出す手をあえて「負ける」または「勝つ」ようにするゲームです。ルールがシンプルでありながら、瞬時の判断力を鍛えることができ、脳の活性化にもつながります。

手順

- 進行役が「勝ってください」または「負けてください」と指示を出す

- 進行役がじゃんけんの手を出す。

- 参加者は、指示通りに「勝つ」または「負ける」手を後出しする

- 途中で「今度は負ける」「次は勝つ」と指示を変える

- 反射的に対応できるか試してみる

期待できる効果

- 判断力や反射神経の向上

- 笑いを交えたコミュニケーションの活性化

- ルールを意識することで認知機能の維持・向上

慣れないうちはゆっくりと進め、徐々にテンポを上げると、さらに脳を活性化できます。また、手の動きが不自由な参加者もいる場合には、口頭で「勝ち」「負け」を答えるだけでも参加できるようにしましょう。

折り紙

折り紙は、指先を使いながら作品を作る遊びで、創造力を高めるとともに、手のリハビリにもなります。簡単な作品から難しい作品まで幅広く挑戦できるため、参加者のレベルに応じて楽しめます。

手順

- 参加者に折り紙を配る

- 簡単なもの(紙飛行機、ハート、動物など)から折ってみる

- 手順を説明しながら、ゆっくりと折る

- 完成したら見せ合って楽しむ

期待できる効果

- 指先を使うことで脳の活性化

- 作品作りを通じた達成感や満足感

- 色や形を楽しみながら、想像力を刺激

個々のペースに合わせて進行し、難しい部分は手伝うと良いでしょう。完成後は飾ったり持ち帰ったりできるようにすることで、喜びをさらに高められます。

イントロクイズ

イントロクイズは、曲の冒頭部分を聞いてタイトルを当てるゲームです。昔懐かしい曲を使うことで、記憶を刺激し、参加者同士の会話のきっかけにもなります。

手順

- 進行役が、昭和・平成の懐かしい曲のイントロ部分を流す

- 参加者は、曲名や歌手名を考えて発表する

- 正解者には拍手を送る

- 思い出話を共有する時間を設ける

期待できる効果

- 記憶力の活性化(昔の思い出を引き出す)

- 音楽を通じたリラックス効果

- 他の参加者との交流を促進

また、音量は控えめに設定し、聴き取りやすい環境を整えましょう。特定の参加者ばかりが答える状況にならないよう、全員が楽しめる配慮をし、難易度のバランスも工夫することが大切です。

いぬねこで脳トレ

「いぬ」「ねこ」という2つの単語を使って、瞬時に反応するゲームです。動物の名前を聞いて、条件に従って動作を変えることで、脳を活性化させます。

手順

- 進行役が「いぬ」または「ねこ」と声を出す

- 「いぬ」で拍手1回、「ねこ」で膝を叩くなどルールを決める

- 徐々にスピードを速める

- 間違えても楽しみながら続ける

期待できる効果

- 記憶力や判断力の向上

- 聴覚と反応速度のトレーニング

- 楽しく参加できることでストレス軽減

簡単なルールですが、スピードを上げることで難易度が上がり、より脳トレ効果が期待できます。途中でルールを変えることで、さらに刺激を与えられるでしょう。

高齢者が座ってできるレクリエーションを詳しく知り、取り入れたいと考える方は以下をチェックしてみてください。

座ってできるレクの次は、認知症の方向けレクです。簡単に楽しめるだけでなく、認知機能の維持・向上にもつながるので、ぜひ参考にしてください。

認知症の高齢者向けのレクリエーション4選

認知症の方でも安心して楽しめるレクリエーションは、脳の活性化や身体機能の維持、コミュニケーションの促進に役立ちます。

今回は、認知症の方が無理なく参加できる4つのレクリエーションを紹介し、それぞれの効果や実施方法を詳しく解説します。

集団体操

集団体操は、音楽に合わせて簡単な動きを行うレクリエーションです。

座ったままでできる体操も多く、無理なく全身を動かせるのが特徴です。体を動かすことで血流が良くなり、認知機能の維持にもつながります。

手順

- 参加者を円になって座らせる

- 音楽を流し、手足を使う簡単な動きをリードする

- 両手上げ、足踏み、肩回しなどの動作を取り入れる

- 無理のない範囲で、ゆっくりとした動きを続ける

期待できる効果

- 血流を促進し、脳の活性化をサポート

- 関節や筋肉を適度に動かし、身体機能の維持

- 一体感が生まれ、孤独感を軽減

進行する際は、無理なく安全に行えるよう、椅子の安定性や周囲のスペースを事前に確認しましょう。

歌唱活動

懐かしい歌をみんなで歌うことで、脳の活性化やストレス軽減につながるレクリエーションです。歌詞を思い出したり、口を大きく動かして発声したりすることで、認知症の進行を緩やかにする効果が期待できます。

手順

- 懐かしい歌謡曲や童謡のリストを用意する

- 歌詞カードを配るか、ホワイトボードに歌詞を貼る

- 伴奏を流しながら参加者と一緒に歌う

- 曲にまつわる思い出話をする時間を設ける

期待できる効果

- 記憶を刺激し、認知機能の維持サポート

- 大きな声を出すことで口腔機能を向上

- 歌を通じて他の参加者と楽しく交流

選曲は、参加者の年代や好みに合っていることが重要です。また、大きな声を出すのが難しい方でも、口を動かすだけで参加できるよう柔軟に対応しましょう。

手工芸

手工芸は、陶芸や塗り絵、ちぎり絵、編み物などの作業を通じて指先を動かし、創造力を刺激するレクリエーションです。集中力を高めながら、作品を完成させる達成感を味わえます。

手順

- 簡単な手工芸を選ぶ

- 参加者に材料を配布

- ゆっくり説明する

- 必要に応じて手助けをしながら、作品を完成させる

- 出来上がった作品を展示し、みんなで鑑賞する

期待できる効果

- 指先を動かすことで脳を活性化

- 作品作りを通じた達成感や満足感

- 色や形を楽しみながら、想像力を刺激

個人のペースに合わせて作業を進められるよう、難易度を調整しましょう。完成後には、作品を飾ることで達成感を高める工夫も1つのポイントです。

しりとり連想ゲーム

通常のしりとりに連想の要素を加えたゲームです。

たとえば、「りんご」と言ったら「ご」から続く言葉、または「赤い」「果物」といった特徴に合った言葉でしりとりを続けるルールです。認知症の方でも比較的簡単に参加でき、脳を活性化する効果があります。

手順

- 進行役が「りんご」などの簡単な単語を言う

- 語尾に続く単語や連想した言葉をもとにしりとりをする

- 途切れたら新しい単語で再開する

期待できる効果

- 言葉を思い出すことで記憶力を刺激

- 他の参加者とのやりとりを通じたコミュニケーションの促進

- 言葉を探すことで思考力を鍛える

認知症の方でも参加しやすいよう、ヒントを出したり、ゆっくり進めることが大切です。正解・不正解にこだわらず、会話を楽しむことを優先しましょう。

認知症の方でも簡単にできるレクリエーションやそのポイントは、以下で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

ここまでが認知症の方でも簡単にできるレクリエーションです。次は、ボールを使って体を動かす、活気あふれるレクリエーションを紹介します。

ボールを使った高齢者向けレクリエーション3選

ボールを使ったレクリエーションは、手軽に楽しめるうえ、運動不足の解消や脳の活性化に役立ちます。特に高齢者にとっては、身体機能の維持につながり、認知症予防の効果も期待できます。

介護施設や自宅でも簡単にできるボールを使ったレクリエーションは以下3つです。

風船バレー

風船バレーは、通常のバレーボールと違い、風船を使うことで無理なく楽しめるゲームです。風船はゆっくり落ちるため、高齢者でも十分に対応でき、動体視力や反射神経のトレーニングになります。

手順

- チームを分けてイスに座った状態で円を作る

- 風船を1つ用意する

- どちらのチームが多く相手のエリアに落とせるかを競う

- 風船を落とさないように、手で弾く動作を繰り返す

- 一定の時間が経過したら得点を数え、勝敗を決める

期待できる効果

- 上半身の運動による筋力維持

- 目と手の協調運動による反射神経向上

- チームプレイによるコミュニケーションの促進

風船が届きにくい方や手が不自由な方には、他の参加者がサポートできる環境を整えましょう。また、椅子が安定しているかを事前に確認し、安全に配慮することが大切です。

パターゴルフ

パターゴルフは、パターを使ってボールを穴に入れるシンプルなゲームです。屋内でも楽しめるため、天候に左右されずにプレイできます。

手順

- 床にカップを設置し、ゴールにする

- 参加者にパターもしくは棒を持たせる

- 順番にボールを打つ

- 何打でカップに入るかを競う

- 少ない打数で入れた人が勝ちとなる

- 難易度を変えたい場合は、カップの距離を調整する

期待できる効果

- 手と目の協調運動を鍛える

- 空間認識能力の向上

- ストレス解消と集中力アップ

床が滑りやすい場合やスペースが狭い場合は、事前に安全対策を行いましょう。また、ボールを転がす距離や障害物の有無を調整することで、初心者から経験者まで楽しめる環境を作れます。

ボウリング

ボウリングは、ボールを転がしてピンを倒すレクリエーションです。屋内や施設内で行えるように、ペットボトルをピンとして活用し、軽いボールを使うことで誰でも楽しめます。

手順

- ペットボトルをボウリングのピンのように並べる

- 軽いボール(ゴムボールや新聞紙を丸めたもの)を準備する

- 順番にボールを転がしてピンを倒す

- 倒した本数をカウントし、得点を競う

期待できる効果

- 下半身の運動を促し、筋力を維持

- 目標に向かって投げることで集中力を鍛える

- 仲間との交流を深め、協調性を養う

ボールを転がす際、他の参加者や物にぶつからないよう、十分なスペースを確保してください。また、ピンの数や配置は、参加者の能力に合わせて調整しましょう。

ボールを使った高齢者レクリエーションは、ほかにもさまざまな種類があるので、以下を併せてご覧ください。

高齢者も楽しめるボールを使うゲームですが、時には大人数でコミュニケーションを図ることも大切です。次に、グループ・大人数でできるレクリエーションを紹介するので、ぜひ取り入れてみてください。

大人数で楽しめる高齢者向けレクリエーション3選

グループで行う高齢者レクリエーションは、参加者同士の交流を深め、笑いと活気を生むのが特徴です。グループで楽しむことで協力し合う機会が増え、より一体感のある時間を過ごせます。

以下では、具体的なレクリエーションとその特徴について紹介します。

私は誰でしょうゲーム

私は誰でしょうゲームは、参加者が特定の人物や動物などになりきり、他の人がその正体を当てるゲームです。頭を使ってヒントを出したり質問したりするため、記憶力や思考力を鍛えるのに適しています。

手順

- 司会者が有名人や動物、物などの名前をカードに書く

- 参加者の額に貼る

- 他の人に「はい・いいえ」で答えられる質問をしていく

- 他の人は質問に対して適切に答える

- 自分の正体がわかったら発表し、次の人に交代する

期待できる効果

- 想像力や記憶力を刺激する

- 言葉を使うことで認知機能を活性化

- コミュニケーションを促進し、会話の機会を増やす

参加者が考えやすいように、テーマを「動物」「有名人」「食べ物」などに分けておくと、スムーズに進行できます。また、難易度をうまく調整し、わかりやすいものから始めましょう。

伝言ゲーム

伝言ゲームは、最初の人が言葉や文章を伝え、それを順番にリレーしながら最後の人に届けるゲームです。シンプルなルールですが、言葉が変化してしまう面白さがあり、会話の楽しさを再認識することができます。

手順

- 参加者を3~5人のグループに分ける

- 横一列に並ぶ

- 先頭の人に、司会者が短いフレーズや文章を耳打ちで伝える

- 伝えられた人は、隣の人に同じ内容を小声で伝える

- 最後の人まで伝え終わったら、最後の人が声に出して発表する

- 伝言がどのくらい正しく伝わったかを確認し、ゲームを楽しむ

期待できる効果

- 記憶力や聴覚のトレーニング

- 会話力の向上

- 笑いを生み、ストレス解消につながる

また、聞こえにくい場合があるため、耳元で伝える際にははっきりと話すように進行役が指導します。内容が複雑すぎると混乱を招く可能性があるため、初めは短く簡単な言葉で始め、慣れてきたら少し難易度を上げると良いでしょう。

運動会

運動会は、体を動かすことをメインとしたレクリエーションで、競争しながら楽しめるのが特徴です。高齢者でも無理なく参加できるよう、座ったままでできる種目を取り入れることで、安全に楽しむことができます。

手順

- 参加者を2つのチームに分ける

- 競技を決め、順番に種目を行う

- それぞれの競技で勝敗を決める

- チームごとの得点を集計する

- 最終的に合計得点を競い、優勝チームを決める

期待できる効果

- 体を動かすことで健康維持や筋力維持につながる

- チームワークを発揮することで協調性が生まれる

- 競争を楽しむことで意欲の向上

競争心が強すぎると怪我のリスクが高まるため、「楽しむことが目的」と伝えながら進行すると安心して参加できるでしょう。また、運動後のクールダウンとして、ストレッチや軽い体操を行うと、疲労を軽減できます。

ここまでがグループでできるレクリエーションですが、ホワイトボードを活用すれば、脳トレ効果が高まります。介護施設にあるホワイトボードを利用し、レクのバリエーションを増やしましょう。

ホワイトボードを使った高齢者向け脳トレレクリエーション3選

ホワイトボードを使うレクリエーションは、高齢者が視覚的に情報を整理しながら、思考力や記憶力を鍛えるのに効果的です。書いたものを共有しながら進めることで、グループ全員で楽しめるのもポイントです。

あるなしクイズ

あるなしクイズは、共通する法則を見つけるクイズゲームです。たとえば、「りんごにはあるけど、みかんにはないものは?」というように、お題を提示し、参加者に考えてもらいます。

手順

- ホワイトボードに「ある」「なし」の2つの欄を作る

- 「ある」と「なし」に該当する言葉をそれぞれいくつか書く

例:あ →りんご・メロン・バナナ

なし→いちご・みかん・ぶどう - 参加者に「あるなしの違いは何か?」を考えてもらう

- ヒントを出しながら進め、答えが出たら正解を発表する

- 何問か繰り返しながら、みんなで楽しむ

期待できる効果

- 集中力や論理的思考力を鍛える

- 記憶力を刺激し、脳を活性化させる

- みんなで考えることで会話が増える

お題が難しすぎると参加者が困惑するため、最初は簡単な例題から始め、慣れてきたら少しずつ難易度を上げてください。また、進行役は文字を大きく書き、聞き取りやすい声での説明が重要です。

連想ゲーム

連想ゲームは、ある言葉を聞いて、それから連想されるものをどんどん繋げていくゲームです。言葉を考えることで記憶を刺激し、会話のきっかけにもなります。

手順

- ホワイトボードにスタートとなる言葉を書く(例:「海」)

- 参加者は、その言葉から連想される言葉を発表する

- 司会者がホワイトボードに書き足していく

- 例:「海」→「魚」→「寿司」→「醤油」→「豆」など

- 順番に回答しながら、連想が続く限りゲームを続ける

- 途中で詰まった場合は、新しい言葉を出してリスタートする

期待できる効果

- 記憶力や言語能力を向上させる

- 想像力を鍛え、発想を豊かにする

- 楽しく会話が弾む

テーマは親しみやすいものを選び、参加者の想像力を引き出す内容にすることがポイントです。言葉が出てこない場合も焦らず、進行役が柔らかい声かけで助け舟を出しましょう。

都道府県クイズ

都道府県クイズは、日本の地名や名産品を使ったクイズ形式のゲームです。「〇〇県の有名なお土産は?」や「この形の県はどこ?」など、親しみやすい内容で参加者の興味を引きましょう。

手順

- ホワイトボードに日本地図を描く

- 都道府県に関するヒントを出す

- 参加者が答えを考えて発表する

- 正解したら、該当の都道府県をホワイトボードに書き込む

- 何問か繰り返し、全員が楽しめるよう進行する

期待できる効果

- 地名や特産品を思い出すことで記憶力を鍛える

- 地理に関する知識を深める

- 懐かしい場所を思い出し、会話のきっかけになる

また、都道府県の話題から個人的なエピソードが生まれることも多くあります。会話を広げる工夫を加えると、よりいっそう楽しめるでしょう。

ホワイトボードを使える高齢者レクリエーションは、以下でまとめているのでぜひチェックしてください。

ホワイトボードのレクも人気が高いですが、その季節に合わせたレクリエーションは、高齢者に特に好まれます。

回想法を用いた高齢者向けレクリエーション4選

ここでは、回想法に基づいた4つのタイプのレクリエーションを紹介します。

- コミュニケーションを促すレクリエーション

- 創造性を活かすレクリエーション

- 生活リハビリにつながるレクリエーション

- 五感を刺激するレクリエーション

コミュニケーションを促すレクリエーション

昔の写真やアルバム、年代物の雑誌、子どもの頃に遊んだおもちゃなどを使い、思い出を語り合うレクリエーションです。

道具を見ることで自然と記憶が刺激され、「この頃はこうだった」「昔はこんな遊びをした」などの会話が広がります。話すことが苦手な方でも、物をきっかけに思い出しやすいため、参加のハードルが低い点が魅力です。

また、グループで行うと、共通点を見つけて盛り上がったり、若い職員が知らない文化に触れたりと、世代間コミュニケーションにもつながるでしょう。

創造性を活かすレクリエーション

思い出の風景や昔の暮らしをテーマにした絵画、塗り絵、工作などは、回想法と創作活動を組み合わせたレクリエーションです。

過去の記憶をたどりながら表現することで脳が活性化し、完成に向けて手先を動かす行為が機能訓練にもつながります。完成後に作品を飾れば達成感が高まり、他の利用者や家族との会話のきっかけにもなります。

創造性を発揮しながら思い出を形にできるため、ストレス緩和や自己肯定感の向上にも寄与するでしょう。

生活リハビリにつながるレクリエーション

昔の家事や暮らしの習慣をテーマにした活動は、自然な形で生活リハビリにつながるレクリエーションです。

たとえば、洗濯物を畳む、昔のお弁当箱を使って盛り付けをする、季節の行事食に関連した作業を少し手伝うなど、軽度の手作業を取り入れます。

「若い頃はこうしていた」「この道具、昔使っていた」といった回想が生まれやすく、楽しみながら生活動作の練習が可能です。負担の少ない動きでも、繰り返すことで腕や指先の筋力維持に役立ちます。

五感を刺激するレクリエーション

香り・音・触感・味・視覚といった五感に働きかけるレクリエーションは、回想法との相性が非常に良いのが特徴です。

「この香り、懐かしい」「この曲は若い頃によく聞いていた」など自然と会話が始まり、表情が柔らかくなる方も多いです。感覚を刺激することで脳のさまざまな領域が活性化し、認知機能の維持にも寄与します。

重度の認知症の方でも参加しやすいため、幅広い層に取り入れやすい点もメリットです。

高齢者向けレクリエーションゲームの進行手順

高齢者向けレクリエーションは計画的な進行と参加者への配慮が重要です。以下では、進行する際のやり方を具体的に解説します。

1.事前準備をする

レクリエーションの成功は、準備がどれだけしっかりできているかにかかっています。事前準備をしっかり行うことで、当日の進行がスムーズになり、トラブルを防ぐことができます。

準備すること

- 参加者の状況確認

- 必要な道具やスペースの準備

- 進行スケジュールの決定

事前準備を丁寧に行うことで、参加者が不安なく楽しめる環境を整えられます。特に安全面に配慮し、無理のない範囲で取り組める内容に調整しましょう。

2.挨拶から始める

レクリエーションを始める際には、進行役が笑顔で挨拶をすることが場を和ませる第一歩です。活動内容を簡単に紹介し、全員が安心して取り組める雰囲気を作ります。

この時、参加者同士の距離を縮めるために、簡単な自己紹介を取り入れるのも効果的です。

今日の活動に対する期待感を高めるために、「みなさんで一緒に楽しい時間を過ごしましょう」といった温かい言葉を添えると良いでしょう。

3.ルール説明をする

レクリエーションをスムーズに進めるには、ルールの明確な説明が重要です。複雑な表現は避け、簡潔にわかりやすい説明を心がけましょう。

- 難しい言葉は避けてゆっくり話す

- 実演を交えて説明する

- 質問タイムを設ける

ルールを丁寧に説明することで、混乱を防ぎ、円滑な進行が可能になります。また、無理にルールを守らせるのではなく、参加者の状態に応じて柔軟に対応することも大切です。

4.レクリエーションを実施する

いよいよレクリエーションの実施です。雰囲気作りや進行を工夫しながら、高齢者の方が楽しめるよう進めましょう。また、活動に熱中するあまり疲れてしまう人が出ないよう、適度に休憩を挟むことも重要です。

一人ひとりの表情や体調を観察しながら進めることで、全員が心地よくレクリエーションを楽しめるでしょう。

5.結果発表をする

レクリエーションの締めくくりとして、結果発表を行います。競争があるゲームでなくても、参加者全員が楽しめたことを振り返る時間を設けましょう。

- ゲーム形式の場合は順位を発表

- 参加者全員に感謝を伝える

- 次回の予告をする

結果発表は、勝ち負けを意識しすぎずに楽しめる形で行いましょう。最後に笑顔で終えられるように、ポジティブな言葉をかけることが大切です。

ここまでが基本的な進行の流れですが、次にレク実施時の成功のポイントを紹介します。

高齢者向けレクリエーションの企画ポイント

高齢者向けレクリエーションを企画する際は、以下4つのポイントに気をつけましょう。

- 参加者の身体機能・認知機能に合わせる

- 無理なく参加できる時間設定をする

- 事前準備を徹底して安全性を確保する

- 交流を促進できる企画を考える

参加者の身体機能・認知機能に合わせる

レクリエーションを企画する際は、参加者の身体機能・認知機能の状態を把握し、無理なく参加できる内容に調整することが重要です。

たとえば、立位が難しい方が多い場合は座位中心の活動にし、認知症の方には複雑なルールを避け、繰り返し型や直感的に参加できるゲームを選ぶとよいでしょう。

個々に応じて役割を変えたり選択肢を設けたりすることで、「できない」ではなく「参加できた」という成功体験を提供できます。こうした配慮がレクリエーションの満足度を高め、継続的な参加につながります。

無理なく参加できる時間設定をする

一般的に1つのレクリエーションは15〜30分程度が適切とされ、長時間行う場合は途中に休憩を入れることで安全に楽しむことができます。

また、午前は参加率が高く、午後は眠気や疲労が出やすいため、時間帯を考慮した企画が効果的です。

特に認知症の方は夕方に不安定になりやすい「夕暮れ症候群」が起こることもあるため、落ち着いて参加できる午前〜昼過ぎに行うとよいでしょう。

利用者のペースに合わせ、途中参加や途中退出を自由にすることで心理的負担も軽減され、楽しむ気持ちを維持しやすくなります。

事前準備を徹底して安全性を確保する

レクリエーションは、安全な環境が整ってこそスムーズに実施できます。事前準備として、使用する道具に破損や鋭利な箇所がないか確認し、転倒リスクにつながる物は避けるなどのチェックが欠かせません。

また、会場の動線確保や椅子・テーブルの配置も重要で、歩行が不安定な方がつまずかないよう十分にスペースを確保することが求められます。

スタッフ間で役割分担を決め、見守りが必要な利用者には個別の支援担当を配置すると事故防止につながります。

交流を促進できる企画を考える

レクリエーションの目的の一つに「利用者同士の交流促進」があります。人と関わる機会が増えることで、気分転換や孤立防止につながり、認知症予防の観点からも効果的です。

また、発言が苦手な方も参加できるよう「指差し」「カードを選ぶだけ」など、コミュニケーションの方法を多様化すると安心して参加できます。

利用者同士が笑顔で関われるレクリエーションは、施設全体の雰囲気を明るくし、生活の満足度向上にも寄与します。

高齢者向けレクリエーションの企画書の書き方

レクリエーション企画書は、まず「目的」を最初に記載し、身体機能の維持なのか、交流促進なのか、認知症予防なのかを明確にします。

次に、対象者の状態(要介護度、認知症の有無、身体機能など)を書き、どのレベルの人が安全に参加できるかを判断できるようにしましょう。「必要な物品」は、数や大きさまで具体的に記載すると準備がスムーズです。

「進行手順」は職員が代わっても実施できるよう、開始の声かけ例、ゲームの進め方、注意点、終了の仕方まで丁寧に書きます。

また、安全確認事項や想定されるリスク、トラブル時の対応方法も記載しておくと、事故防止に役立ちます。企画書が整備されることで、レクリエーションがより質の高い活動として提供できるようになります。

高齢者向けレクリエーションゲームを実施する際の注意点

レクリエーションは、高齢者特有の体力や健康状態、心理的な特性を考慮し、安心して参加できる環境を整えることが重要です。

以下では、特に注意すべきポイントを詳しく解説します。

参加者の健康状態を考慮する

高齢者は体調の変化が起こりやすく、無理をすると健康を損ねる可能性があります。そのため、事前に参加者の健康状態を確認し、適切な活動を選ぶことが重要です。

また、実施中にも参加者の体調を確認する時間を設けると良いでしょう。

体調が優れない場合には無理に参加を促さず、見学や休憩を提案する柔軟さが必要です。

安全性に配慮する

高齢者の安全を確保することは、すべてのレクリエーション活動において最優先事項です。特に、室内での活動では転倒事故やケガを防ぐための工夫が欠かせません。

床に滑りにくいマットを敷いたり、椅子やテーブルを安定させたりすると、安全性を向上させられます。

安全対策を徹底し、万が一の事故を防ぐことで、参加者が安心してレクリエーションを楽しめる環境を作りましょう。

介護職として働く私が、高齢者の転倒や事故を防ぐために意識していることは、危険予知と声かけです。事故が発生するリスクのある場所では、事前に声かけを行い、危険があることを伝える必要があります。

たとえば入浴場の床は濡れやすく、歩いているときに転倒してしまう可能性が高い場所です。入浴場で介助をする際には「滑りやすくなっているのでゆっくり歩きましょう」や「気をつけてくださいね」など利用者に声をかけるようにしています。

そのためにも介助者は、トイレや食堂など施設内それぞれで危険な場所を把握しておくことも大切です。

休憩時間を入れる

高齢者は体力が限られている場合が多いため、長時間の活動は疲労や集中力の低下を招くおそれがあります。そのため、適度な休憩を挟み、気分転換することが大切です。

たとえば、30分ごとに5~10分程度の休憩時間を設けると、体力を回復しながら活動を続けられます。休憩中には、軽い飲み物やおやつを提供して水分補給を促すとともに、参加者同士が会話を楽しめる時間を作りましょう。

参加者全員の交流をサポートする

レクリエーションはただの活動の場ではなく、参加者同士の交流を深める貴重な機会です。そのため、進行役は全員が平等に関われる雰囲気を作る必要があります。

たとえば、グループで協力するゲームやペアで取り組む課題を設定すると、自然と会話が生まれ、全員が参加しやすくなります。

また、発言や行動が少ない人には職員が優しく声をかけ、輪の中に入れるように配慮しましょう。

参加を無理強いしない

参加者が安心して活動に参加するためには、本人の意思を大切にすることが重要です。参加に消極的な方もいるため、無理に誘うのではなく、自然な形で参加を促しましょう。

- 「やってみませんか」と軽く声かけ

- 断られたら見学でもOKとする

- 興味が出るような声かけをする

- 楽しんでいる参加者の様子を見せて「やってみたい」と思わせる

最初は参加してくれなくても、快適な環境づくりにより、いずれ参加してくれるでしょう。このような相手を尊重した配慮は、安心感を与え、次回の参加意欲にもつながります。

また私自身、声かけをする際には利用者さんに安心してもらえるよう、いきなりプライベートなことを聞かないようにすることと表情に気をつけています。いきなり家族や過去に関する質問をすると、利用者さんによっては恐怖心や不安感を抱いてしまう方もいるからです。

不安感を与えないようにするためには、まずは挨拶や天気の話などからしてをするのがおすすめです。

どうしてもプライベートな話をする必要がある場合には「差し支えなければ」のようにクッションとなる言葉を置くと良いでしょう。

また、話をかける際も笑顔で明るく声かけをすると、利用者さんい安心感を与えられます。

マンネリを防止する

同じレクリエーションを繰り返すと飽きが来てしまうでしょう。そのため、定期的に新しいプログラムを取り入れる工夫が必要です。

たとえば、やったことのない活動をしたり、参加者にリクエストを募ったりするのがおすすめです。

常に新鮮な気持ちで楽しめるように、工夫を凝らしたプログラムを考え、実行しましょう。

レクリエーション介護士とは

レクリエーション介護士とは、高齢者が楽しく安心して参加できるレクリエーションを企画・実施するための専門資格です。

介護現場で必要とされる「レクリエーションの知識」「高齢者の心理理解」「安全に配慮した進行技術」を体系的に学べる点が特徴です。

資格は1級と2級に分かれ、初心者でも取得しやすい2級から始める方が多く、介護職員だけでなくボランティアや地域の活動支援者にも人気があります。

近年、介護現場では身体機能の維持・認知症予防・社会的孤立の防止など、レクリエーションの役割がより重要視されています。

まとめ

高齢者向けのレクリエーションは、心身の健康維持に役立つ重要な活動です。安全性を確保しながら、参加者一人ひとりに合わせた内容を工夫することで、全員が安心して楽しめる環境を作れます。

さらに、心身を元気にするだけでなく、地域や家族とのつながりを深める機会にもなります。ぜひ本記事の内容を参考にして、細やかな工夫を取り入れながら、高齢者が笑顔になれるレクリエーションを提供してください。

また、介護職でスキマ時間を有効活用したいと考える方は、「カイテク」がおすすめです。

カイテクは、「近所で気軽に働ける!」介護単発バイトアプリです。

- 「約5分」で給与GET!

- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!

- 働きながらポイントがザクザク溜まる!

27万人以上の介護福祉士など介護の有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /