ジャンル別記事

看護師が情報収集をする6つのコツと優先順位!基本項目や効率的な進め方も紹介

「患者さんの情報収集が上手くできない」と悩む新人看護師は多いのではないでしょうか?

患者さんの情報収集は、看護業務の中でも非常に重要です。新人看護師が苦手と感じる情報収集も、コツを抑えればスムーズかつ効率的に行えます。

失敗しがちな例やすぐ実践できるコツも紹介しているので、「情報収集が苦手」と感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

カイテクは、スキマ時間を活用して働ける「介護・看護単発バイトアプリ」です。「新人看護師で給料が少ない」「空いた時間で経験を積みたい」このような悩みを解消できるので、ぜひ以下から試してみてください。

看護師における情報収集はなぜ必要?

看護における情報収集は、適切なケアを提供するために必要な情報を探し、集めることを目指します。ここでは、その情報収集がなぜ重要なのかについて詳しく説明します。

スムーズな情報収集を実現するためには、その必要性を理解し、業務に組み込むことが重要です。

医療事故を防止するため

患者さんからの情報収集は、適切な医療・看護を提供するための重要な業務です。

既往歴、アレルギーの有無、薬剤服用歴など、患者さんが抱えるリスクを正確に把握することが求められます。これにより、患者さんがどのような疾患や症状を持ち、どのような看護や治療を必要としているのかが明確になります。

情報収集の重要性を理解し、その適切な実施に努めることが必要です。

患者との信頼関係を強固にするため

患者さんは病気や怪我などによって、不安を抱えています。ほとんどの患者さんは、自分の疾患や治療に関する知識を保有していないため、医師や看護師を頼りにせざるを得ません。

看護師が患者さんから得る情報は、プライバシーに関わるデリケートな内容が多く含まれており、これらを適切に取り扱うことは、患者さんとの信頼関係を築く上で重要です。信頼関係が強固なものとなると、治療が円滑に進められます。

患者さんの情報を共有し、尊重することで、より良い医療サービスを提供することが可能となります。

カイテクでは、看護師として働く方に「信頼関係を築くために意識していること」を聞いてみました。

Q:患者さんとの信頼関係を築くために意識していることは?

A:患者さんとの信頼関係を築くために、まずは手技をしっかり行えるようにする、加えてなぜその手技を行なっているのか理由もつけて説明するという点を意識していました。これまで、先輩たちを見てきて、信頼される看護師はやはり技術力がある看護師だなと実感したためです。

技術があることで、看護師として患者さんに認めてもらえます。技術力がある上で、患者さんのとのコミュニケーションは大切にしていました。日々のコミュニケーションを欠かさず行うことで、患者さんの些細な変化にも気づくことができます。

この気づきが、より適切なケアに結びつき、信頼獲得へと繋がるためです。

看護師が現場で情報収集をする際の2つの方法

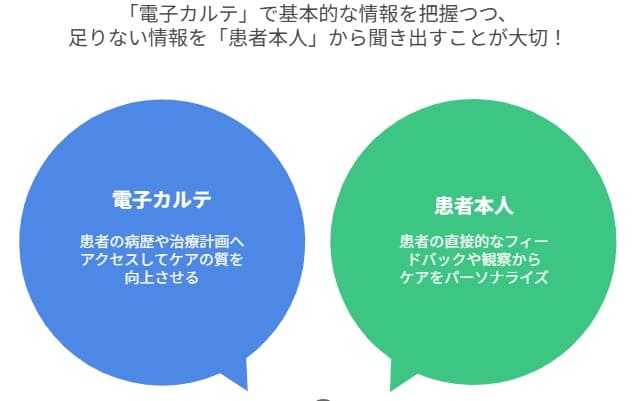

看護師が現場で情報収集を行う際には、主に「電子カルテ」と「患者本人」という2つの重要な情報源があります。どちらも看護ケアの質を高めるために欠かせない手段であり、それぞれの特性を理解したうえで活用することが求められます。

電子カルテ

電子カルテは、看護師が効率よく情報収集を行うための重要なツールです。医師の指示、検査結果、経過記録、看護計画など、膨大な情報を瞬時に確認できます。

電子カルテで注目すべき情報例は以下のとおりです。

- 医師の指示・治療内容(オーダー画面)

- 検査結果(血液・画像など)

- バイタル・経過記録(看護記録欄)

- A/P(看護計画と今後の方針)

特にA/P(アセスメント/プラン)を起点に情報の優先度を判断すると、軸のブレないケアにつながります。さらに、カルテの検索機能やフィルターを使いこなすことで、限られた時間でも必要な情報を短時間で把握できるようになります。

患者本人

カルテだけでなく、実際の患者から得られる情報も極めて重要です。表情や声のトーン、姿勢、皮膚の色などから体調の変化を感じ取れることもあります。

また、患者との会話を通じて、主観的な症状や生活背景、価値観など“カルテには載っていない情報”を得ることができます。患者の観察・会話で得られる情報例は以下です。

- 疼痛・不安・不眠などの主観的訴え

- 食事や排泄状況の実態

- 家族構成や介護者との関係性

- 患者の価値観・希望

患者との信頼関係を築くことが前提となるため、一問一答型の会話ではなく、傾聴をベースに丁寧に関わることが求められます。

\ インストールから登録まで5分! /

看護師の情報収集で押さえておきたい基本項目

情報収集の項目は大きく以下の4つに分類され、それぞれ異なる視点から患者を理解する手がかりとなります

患者に対して安全で的確な看護を提供するためには、情報収集の質と幅が非常に重要なので、ここで紹介する内容を理解しておきましょう。

身体的情報

身体的情報は、患者の健康状態を客観的に捉えるための土台となります。看護記録や観察、測定によって日常的に収集されます。

- バイタルサイン(体温・血圧・脈拍・呼吸)

- 身長・体重・BMI

- 栄養状態(食欲、摂取量)

- 排泄状況(回数・性状・自立度)

- 睡眠状態(入眠状況・覚醒の有無)

- ADL(日常生活動作)の状況

こうした情報は、日々変化する患者の状態を把握するうえでの基礎資料となります。

心理・社会的情報

心理的・社会的背景は、患者の行動や療養生活の理解に不可欠です。特に在宅看護や慢性疾患のケアでは、こうした情報が看護計画に直結します。

- 不安やストレスの有無・程度

- 表情や感情の変化

- 家族との関係性

- 経済的状況や生活環境

- 患者の価値観や信条

- 社会的支援(介護保険利用状況、福祉制度の活用)

患者との信頼関係を築きながら、丁寧に収集することが求められます。

医療的情報

医療的情報は、医師の治療方針や医学的リスクに関する内容です。電子カルテや指示書、検査結果から正確に把握する必要があります。

- 現病歴と既往歴

- 診断名とその経過

- 治療内容(薬剤・処置・手術)

- 検査結果(血液検査・画像診断など)

- 服薬状況、副作用の有無

- 医師の指示内容(点滴、絶飲食、運動制限など)

医療的背景を理解することで、ケアの根拠と優先順位が明確になります。

ケア情報

看護師が直接提供するケアの記録や反応も、情報収集の大事な一部です。看護介入の評価や、次のケアにつなげる重要なデータとなります。

- 実施したケアとその反応(入浴・清拭・口腔ケアなど)

- 看護記録上の問題点や改善点

- 介助が必要な場面とその内容

- 看護計画の実施状況とその効果

- ケアを拒否する理由や背景

こうした情報は、患者ごとの個別性のある看護を展開するための土台になります。

看護師が情報収集をする6つのコツ

新人看護師の中には、全ての情報を集めなければならないと焦り、結果的に失敗してしまう方もいるかもしれません。適切な手法を掴めば、患者さんの情報収集は苦手な業務ではなくなります。

次に、看護師が情報収集を効果的に行うためのコツをご紹介します。

- 必要な情報の優先順位を付ける

- 患者さんをよく観る

- タイミングを考慮して信頼関係を積み重ねる

- 日頃から看護師同士のコミュニケーションを大切にする

- 直近の記録の「A/P」をヒントに軸を決める

- 日常的に書籍や雑誌から情報を得て知識を増やす

必要な情報の優先順位を付ける

新人看護師は特に、自分の担当する患者さんについて全てを知りたいという思いから、全ての情報をメモしようとする傾向があります。

特に、担当患者が多くなるほど、その傾向は顕著となります。

スムーズな情報収集を行うコツは、情報の優先順位をつけることです。情報収集の際には、むやみに全ての情報を得ようとするのではなく、患者さんの命に関わる事項や緊急性の高い事項を優先するようにしましょう。

必要な情報の項目は患者さんによって変わることもあるため、その点も理解しておくことが重要です。

患者さんをよく観る

電子カルテだけに頼らず、患者さんを直接観察することが重要です。患者さんと直接対話することで、カルテには記載されていない情報を得ることができます。

更に、観察を通じて新たな情報を発見することもあります。体に痛みがないか、患者さんが不安や悩みを抱えていないかといった、今後のケアに必要な情報を見落とさないためにも、直接の観察は不可欠です。

これらの情報を他のスタッフと共有することで、より良い医療・看護の提供につながるのです。

看護師における観察力の必要性は以下で解説しているので、ぜひご覧ください。

タイミングを考慮して信頼関係を積み重ねる

時折、患者さんが答えることに抵抗を感じるようなデリケートな内容の情報収集が必要になることもあります。これは適切な看護を提供するための重要なステップですが、そのような敏感な内容を尋ねる際には、タイミングと信頼関係を考慮しなければなりません。

むしろ、患者さんにとって精神的な苦痛を最小限に抑えるために、適切なタイミングを見計らって質問することが重要です。

情報収集を急ぐのではなく、患者さんとの信頼関係の構築に重点を置くことも忘れてはいけません。

日頃から看護師同士のコミュニケーションを大切にする

看護師同士で患者さんに関する情報を共有することで、情報の把握がより容易になります。

情報収集をスムーズに行うためには、日頃から他の看護師とのコミュニケーションを大切にすることが重要です。そのため、円滑なコミュニケーションを可能にする関係性を構築しておくことが必要です。

看護師同士の関係が良好であれば、それが患者さんにも伝わり、病棟全体の雰囲気を良くする効果があります。

直近の記録の「A/P」をヒントに軸を決める

情報収集が苦手な方は、看護記録の「A(アセスメント)」と「P(プラン)」を参考にすると良いでしょう。この部分には、患者さんの現状、行われている治療、そしてその結果が記録されています。

具体的には、今後の課題や必要な治療・看護の方向性が見えてくるはずです。これらをヒントに、情報収集を効果的に進めてみてください。

日常的に書籍や雑誌から情報を得て知識を増やす

情報収集をスムーズに行うためには、何が必要な情報であるかを理解するための十分な知識が必要です。これを得るためには、書籍や雑誌を日常的に読むなどして、自身の知識を増やすことが重要です。

新たな情報を積極的に調査し、学び続ける姿勢を保つことが大切です。日々医療や看護の知識を高めるために、アンテナを張り続けてください。

【効率化】看護師が情報収集をスムーズに行うための事前準備

現場では限られた時間の中で、的確な情報収集が求められます。効率よく情報を集めるには、日々の業務だけでなく事前準備がカギとなります。特に、電子カルテの操作スキルや病態理解、日常的な知識のインプットは、情報収集のスピードと質の両方を高める要素です。

電子カルテを使いこなす

電子カルテは、情報の宝庫です。スムーズに情報収集を行うには、画面構成・検索機能・入力ルールを熟知しておくことが必要です。

例えば、フィルター機能を活用して必要情報に素早くアクセスしたり、入力の略語や表現ルールに慣れたりする必要があります。

こうした操作に慣れていないと、情報の見落としやタイムロスにつながります。院内研修やマニュアルを活用し、日頃から操作に慣れておくことが大切です。

病態・検査について理解する

患者情報を深く読み解くには、病態や検査結果の意味を理解しておくことが不可欠です。

例えば、血液検査の値の異常を見ても「なぜこの値が変化したのか」がわからなければ、看護の質は上がりません。

事前に頭に入れておくことで、カルテを読んだときに患者の状態像が明確になります。

日々の学習で情報収集力を底上げする

看護師の情報収集力は、経験とともに蓄積されるものですが、日々の学習がその基盤となります。業務内だけで学ぼうとせず、以下のような学習スタイルを意識しましょう。

- 看護雑誌や専門書から新しい知識を得る

- 勉強会・研修に参加して知識を深める

- 疑問に思った内容はその場で調べて確認する

学んだ内容は、日常の看護記録や情報整理の際に活かされ、情報の取捨選択力や理解力が向上します。情報収集の「質」を高めるために、地道な学びを継続することがカギです。

看護師の情報収集|夜勤や新人にありがちな課題と対処法

初めての経験となる新人看護師にとって、情報収集はなかなか慣れない作業かもしれません。新人看護師が情報収集に関してつまずきやすい点はよく話題に上がります。

こちらでは、看護師が失敗しがちな情報収集の例を7つご紹介します。

- 何もかも完璧にメモをしようとする

- デリケートな部分に気付かず質問攻めしてしまう

- 電子カルテだけで済ませてしまう

- 時間が足りず情報が不十分になる

- 経験不足で何を集めるべきかわからない

- コミュニケーションが一問一答で終わる

- チーム間での情報共有が不十分

何もかも完璧にメモをしようとする

新人看護師の中には、情報収集した内容を全てメモに取らなければならないと思う方が多いかもしれません。確かに、情報収集シートには多くの記入欄があり、あらゆる側面から情報を得ることは重要です。

しかし、一気に全ての情報を集めようとすると、情報量が膨大になり、本当に必要な情報を見逃してしまう恐れがあります。また、何を優先すべきかが分からなくなってしまうこともあります。

情報収集の際には必要な情報を適切に選び、優先順位をつけることが大切です。

デリケートな部分に気付かず質問攻めしてしまう

看護師としては、時折、患者さんにとってデリケートな内容を収集しなければならない状況があります。

家族の状況、疾患に対する感情、排泄・入浴の状態など、答えづらい内容も含まれています。情報収集は重要ですが、それを行う際には患者さんへの配慮も不可欠です。

無分別な質問攻めは避けるべきで、そのような行為は患者さんが気分を害し、心を閉ざす結果を招く可能性があります。これは信頼関係の構築を妨げ、結果的に情報収集そのものも阻害します。

看護師は、患者さんの精神的なサポートも行う立場であることを忘れてはならないのです。

電子カルテだけで済ませてしまう

多忙な現場ではつい、電子カルテの情報だけで患者の状態を把握したつもりになりがちです。しかし、カルテに書かれていない「表情」「声のトーン」「動作」などの非言語情報には、重要なサインが隠れています。

そのため、カルテは「参考」にとどめ、必ず実際に患者に会って観察・確認しましょう。

視診・聴診・触診など、自ら五感を使った情報収集を意識する大切です。

時間が足りず情報が不十分になる

情報収集の時間が足りず、内容が不十分になることは現場でよくある課題です。特に夜勤明けや受け持ちが多い日などは、必要最低限の項目だけを把握して終えてしまうケースも見られます。

この問題を解決するには、「あらかじめ優先すべき情報項目を絞っておく」「記録媒体を活用して過去の経過を確認しておく」などの工夫が有効です。また、記録から拾える情報と、患者から直接得るべき情報を事前に整理することで、短時間でも効率よく収集できます。

限られた時間の中でも、質の高い情報収集を実現するには、準備と判断力が欠かせません。

経験不足で何を集めるべきかわからない

看護師になったばかりの頃は、情報収集の「どこから手をつければよいか」がわからず戸惑うことがあります。これは、経験不足によって優先順位の判断がつかないためです。

このような場合には、ワークシートやチェックリストを活用し、「バイタルサイン」「ADL」「既往歴」など基本情報を押さえることから始めましょう。さらに、疾患や看護計画の理解を深めることで、必要な情報の絞り込みも可能になります。

経験は時間とともに積まれますが、情報収集の土台を整えることで、不安を軽減できます。

コミュニケーションが一問一答で終わる

情報収集の会話が「はい・いいえ」で終わってしまうと、患者の本音や背景情報を十分に引き出すことができません。

例えば、「痛みはありますか?」とだけ尋ねて「ありません。」で終わるのは、会話が続かず患者との信頼関係が築けないまま経過してしまいます。

改善するには、相づちや表情で、話しやすい雰囲気を作ることが大切です。傾聴や共感を意識し、患者の気持ちに寄り添った姿勢を意識してください。

以下はカイテクでのアンケート内容ですが、実際に看護師として働く方も、コミュニケーションの重要性について触れていました。

Q:看護の仕事で「これは覚えておくべき」と思うスキルは?

A:私が看護師にとって最も重要だと感じているのは、コミュニケーションスキルです。看護師の仕事は、患者様へのケアだけではなく、医師やリハビリ、薬剤師、栄養士など多職種との連携が求められます。

その中で円滑なチーム医療を実現するためには、お互いに状況を把握し、正確に情報共有を行うためのコミュニケーション力が欠かせません。また、患者様やご家族と信頼関係を築くうえでも、丁寧な対応・わかりやすい説明・相手の気持ちに寄り添う力はとても重要だと感じています。

コミュニケーションがしっかりとれていることで、治療やケアもよりスムーズに行えると日々実感しています。

チーム間での情報共有が不十分

患者の情報は、看護師だけでなく医師・リハビリ・薬剤師など、チーム全体で共有して初めて効果的に活用されます。しかし、新人は報告・連絡・相談(報連相)が遅れがちです。

できるだけ以下の2点を意識し、スムーズかつ的確な情報共有を意識しましょう。

- 情報は「早く・正確に・簡潔に」伝える

- 不安があっても必ず報告・相談する習慣をつける

送りや記録を丁寧に行うことで、チーム全体の看護の質が向上するでしょう。

看護師の方にアンケートを取ってみたので、以下の内容もぜひ参考にしてください。

Q:チームでの連携を円滑にするために意識していることは?

A:とにかく、コミュニケーションをとることを意識していました。わからないことは、わからないという。患者さんが、よかったと言っていたことはそのまま伝える。

自身のスキルに関することだけではなく、患者さんから聞いた話などとにかくどんな些細なこともしっかりと話すようにしていました。そうすることで、チーム内の共通認識も増えていき円滑に連携することができました。

看護師の情報収集における優先順位のつけ方

限られた時間で質の高い看護を提供するには、情報収集における優先順位付けが欠かせません。患者の状態や看護の目的に応じて「今、何を優先して確認すべきか」を的確に判断できることが、新人・ベテラン問わず看護師に求められるスキルです。

ここでは、優先順位の基本的な決め方と、場面ごとの応用ポイントを紹介します。

観察項目の重要度で優先度を決める

情報収集では、全ての項目を網羅しようとせず、「生命維持に直結する情報」から優先して確認します。これは、ABCアセスメント(Airway, Breathing, Circulation)にも通じる考え方です。

| 優先度 | 代表的な観察項目 | 理由 |

|---|---|---|

| 高 | 呼吸状態 意識レベル 出血 ショック症状 | 生命の危機に直結するため |

| 中 | バイタルサイン 疼痛 脱水 栄養状態 | 患者の安定性に関与するため |

| 低 | 生活習慣 家族背景 趣味嗜好 | ケアの個別性に関係するため |

特に急性期や手術直後の患者では、命に関わる兆候の見逃しがリスクに直結します。そのため、優先すべき情報は「変化があったときにすぐに対応が必要な項目」であると覚えておきましょう。

状況別で変わる判断基準

情報収集の優先順位は、患者の病期や入院理由、受け持つ看護場面によっても異なります。

急性期の場合:

呼吸・循環動態の変化や意識レベルなど、緊急対応が必要な項目を優先

慢性期・回復期の場合:

疼痛や活動レベル、日常生活動作(ADL)の変化など、生活の質(QOL)に関わる情報が重要

在宅・訪問看護の場合:

生活環境、家族の介護力、本人のセルフケア能力など、生活背景の把握を重視

つまり、優先すべき情報は「何を目的とした看護なのか」です。事前に、「今の看護のゴールは何か?」を明確にしておくと、無駄のない判断ができるようになります。

【状況別】看護師の情報収集の具体例と着眼点

情報収集は患者の状態や医療環境に応じて着眼点が変わります。ここでは、急性期・回復期・在宅といった代表的な看護の場面に分けて、それぞれで重視すべき情報の具体例と収集のコツを紹介します。

急性期病棟での情報収集

急性期病棟では、短期間で状態が急変するリスクが高いため、生命維持に直結する情報を優先して収集する必要があります。

| 収集すべき情報 | 着眼点 |

|---|---|

| 意識レベル | GCSスコア、傾眠・覚醒状況の変化 |

| 呼吸状態 | SpO₂、呼吸数、努力呼吸、痰の性状 |

| 循環動態 | 血圧・脈拍・皮膚色の変化、出血の有無 |

| バイタル変化 | 発熱、冷汗、尿量減少などの兆候 |

| 処置・ドレーンの状態 | 排液量・性状・固定状態 |

また、点滴や薬剤の投与状況、検査結果(血液・画像)なども速やかに確認し、医師への報告や記録に反映させることが求められます。

回復期・慢性期での情報収集

回復期・慢性期病棟では、生活機能の回復やセルフケアの再獲得が看護の目的となるため、日常生活動作や患者の心理状態を中心に情報を集めます。

| 収集すべき情報 | 着眼点 |

|---|---|

| ADL(日常生活動作) | 起居・移動・排泄・食事の自立度 |

| 疼痛の有無と性状 | 強さ・部位・緩和因子や悪化因子 |

| リハビリの進捗 | 目標到達度、モチベーション |

| 患者の生活歴 | 食習慣、嗜好、職業歴、家族構成 |

| 感情面の変化 | 抑うつ傾向、希望の有無、不安の訴え |

継続的なケアに必要な背景情報を丁寧に聞き取ることが、個別性のある看護計画の立案につながります。

在宅・訪問看護での情報収集

在宅・訪問看護では、医療処置だけでなく、生活環境や家族のサポート体制といった社会的背景の情報も極めて重要です。

| 収集すべき情報 | 着眼点 |

|---|---|

| 居住環境 | バリアフリーの有無、室温、清潔度など |

| 家族の介護力 | 同居者の有無、支援意欲、役割分担 |

| 日常生活の自立度 | トイレ・食事・移動・服薬などの実施状況 |

| 医療機器・物品の管理 | 酸素、吸引器、服薬管理の支援体制 |

| 利用中のサービス | 訪問リハ、デイサービス、地域包括支援センターなど |

患者本人の状態に加えて、「家庭という生活の場」で安全・安楽に過ごせるかどうかの視点が重要です。看護師は観察と同時に、聞き取りや環境チェックを通して情報を整理する力が求められます。

看護師の情報収集に関するよくある質問

情報収集は、看護師にとって欠かせない業務の1つですが、時間や方法に関する疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。ここでは、現場でよく聞かれる6つの質問に対して、わかりやすく回答します。

看護師が業務時間外に情報収集するのは問題?

基本的には、情報収集は業務時間内に行うべき業務です。時間外に無償で行うことは問題ではありませんが、望ましくもありません。

とはいえ、現場では「患者さんの状態を事前に把握しておきたい」「申し送りに自信を持ちたい」という思いから、出勤前に情報を確認するケースもあります。

看護師が情報収集のために前残業をするのは当たり前?

前残業(始業前の情報収集)が慣例化している職場もありますが、決して「当たり前」ではありません。無償の労働が常態化すれば、スタッフの疲労やモチベーションの低下、労務トラブルにもつながります。

情報収集がうまい看護師の特徴は?

情報収集が得意な看護師には、以下のような特徴があります。

- 優先順位を立てて収集できる

- 電子カルテの操作が早く、見るべきポイントを絞れる

- 患者との会話からも自然に情報を引き出せる

- 記録だけでなく「観察」を重視している

- 日々の学習や振り返りを継続している

つまり、「何を・どの順で・どこから集めるか」という“考える力”と“実践力”のバランスが取れている人ほど、スムーズに情報を収集できます。経験だけでなく、日常的な努力の積み重ねがカギとなります。

看護の4側面の情報収集とは?

看護における4側面とは、「身体的側面」「心理的側面」「社会的側面」「スピリチュアル(精神的)側面」を指します。患者の全体像をとらえるためには、この4つの視点から情報を集めることが重要です。

バイタルや症状だけでなく、不安や家族関係、価値観なども丁寧に把握することで、より個別性の高いケアに結びつきます。

看護師が情報収集した内容を整理する方法は?

情報収集後は、内容を「看護記録」「申し送り」「看護計画」などに沿って整理します。重要度・関連性ごとに分類し、SOAP形式(S:主観的情報、O:客観的情報、A:評価、P:計画)でまとめるとスムーズです。

整理された情報は、看護の質向上やチーム内の共有に役立ちます。

看護師が情報収集で他職種と連携するためのポイントは?

他職種と円滑に連携するには、情報の正確さと簡潔さが鍵です。共有時は、患者の現状・変化・対応の要点を明確に伝えることが重要です。

また、他職種の視点を理解し、必要な情報を相手に応じて取捨選択することも信頼関係構築につながります。

情報を集める目的を理解して情報収集力を高めよう

看護師における情報収集は、医療事故の防止につながり、患者さんとの信頼関係を強化します。

情報収集が苦手と感じる方は、情報の優先順位を意識することや、看護記録のA/Pを参考にすることをおすすめします。また、患者さん自身を直接観察することや、他の看護師とのコミュニケーションも重要です。

情報収集力を鍛えるためには、日常的に新たな知識を取得し続けることが必要です。これらのことを心掛け、情報収集力を向上させていきましょう。

カイテクは、「近所で気軽に働ける!」看護単発バイトアプリです。

- 「約5分」で給与GET!

- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!

- 働きながらポイントがザクザク溜まる!

27万人以上の看護師などの有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /