ジャンル別記事

【現場ですぐ使える】看護師勉強会のテーマネタ12選!目的別などにわけて徹底紹介

看護師として日々多忙な業務に追われる中で、「勉強会のテーマがなかなか決まらない」「そもそも何のために勉強会をするのかが曖昧」と感じている方も多いのではないでしょうか?

このような悩みを抱えたままでいると、せっかく開催した勉強会が現場で活かされず、参加率も伸び悩んでしまう可能性があります。

この記事を読み終える頃には、勉強会のテーマ選びに自信が持て、参加者全員が「学んでよかった」と思えるような勉強会を企画できるようになっているはずです。

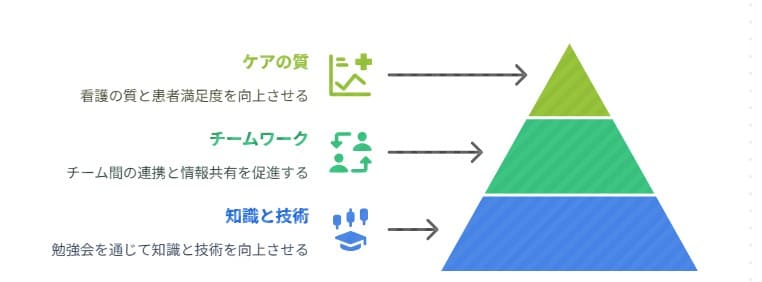

看護師にとって勉強会を実施する3つの目的

看護師の勉強会は、単なる知識の習得にとどまらず、チーム力の強化やケアの質向上など、現場全体に好影響をもたらす重要な取り組みです。業務の多忙さから時間確保が難しいこともありますが、目的を明確にすることで、勉強会の効果は大きく変わります。

以下では、主な目的を3つに分けて解説します。

1.日々進化する医療現場に対応する「知識・技術の向上」

勉強会の第1の目的は、看護師として必要な知識や技術を継続的にアップデートすることです。医療現場では、薬剤や検査法、看護理論などが常に進化しており、現場での安全な実践のためにも情報更新は不可欠です。

また、新人や若手看護師にとっては、経験豊富なスタッフから学べる貴重な機会となり、現場での不安や疑問の解消にもつながります。

2.チーム力・情報共有力の向上が医療安全につながる

勉強会は、異なるシフトや業務内容のスタッフ同士が情報を共有し、意見を交わす機会にもなります。

例えば、急変対応や感染対策など、複数部署に関わるテーマを扱うことで、連携のポイントや役割分担の明確化につながります。

普段の業務では見落としがちな他職種との連携意識を高めることで、より一体感のあるチームケアを実現できます。

チーム連携を円滑にするためにも、以下の内容を参考にしてください。

Q:チームでの連携を円滑にするために意識していることは?

A:とにかく、コミュニケーションをとることを意識していました。わからないことは、わからないという。患者さんが、よかったと言っていたことはそのまま伝える。

自身のスキルに関することだけではなく、患者さんから聞いた話などとにかくどんな些細なこともしっかりと話すようにしていました。そうすることで、チーム内の共通認識も増えていき円滑に連携することができました。

3.看護の質と患者満足度向上への直接的な貢献

勉強会を継続的に実施することで、看護師一人ひとりの専門性が高まり、結果として患者への対応力が向上します。

例えば、エビデンスに基づいたケアやアセスメントが的確に行えるようになることで、ケアの質が均一化し、患者からの信頼にもつながります。

また、共通認識のもとで動けるチームは、ミスの防止や業務効率化にも効果があり、患者満足度の向上にも寄与します。

今すぐ企画に使える!看護師勉強会の具体的テーマ12選

実施の目的を理解したうえで、実際に勉強会のテーマを決定していきましょう。ここでは、看護師の勉強会に適したテーマを紹介します。どのテーマを選択すべきか迷っている方は、このリストを参考にしてみてください。

- 1.心電図の読み方

- 2.所属する病棟で看る疾患とその看護について

- 3.ME機器(人工呼吸器やモニター等)の操作方法

- 4.病棟で使用する薬剤について

- 5.急変時の対応

- 6.フィジカルアセスメント

- 7.感染対策と管理

- 8.検査値データの読み方と解釈

- 9.医療安全(転倒・誤嚥・インシデント防止)

- 10.家族看護・退院支援に関わるコミュニケーション

- 11.呼吸リハビリ・ポジショニング

- 12.エンゼルケア(終末期のケア)

1.心電図の読み方

心電図の読み方は、多くの看護師が苦手と感じるテーマです。心電図はあらゆる病院や病棟で使用される機器であり、勉強会のテーマとして適しています。

その読み解きと適切な対応には、解剖生理学を含む深い理解が必要です。重要性と緊急度の高さから、多くの看護師がこのテーマをしっかりと理解したいと考えています。

カイテクで実際に介護職として働く方にアンケートを取ってみたところ、以下のような回答をいただけました。

Q:これまでに受けた研修や勉強会で役立ったものは?

A:心電図のセミナーに参加したことがありますが、どの診療科でも心電図は使用するため、とても勉強になりました。また、褥瘡についての勉強会は、病棟看護の頃に行きましたが、その後の訪問看護でも大いに役立ちました。

ぜひ、勉強会のネタとして「心電図」について取り入れてみましょう。

2.所属する病棟で看る疾患とその看護について

自分が所属する分野の知識は、確実に身につけておくべきです。勤務している病棟でよく遭遇する疾患やその看護についてをネタにし、勉強会で共有することで、全スタッフのスキル向上が期待できます。

疾患やその看護に関する知識は、独学で学ぶのに限界があると感じる方も多いでしょう。

勉強会では、教科書や参考書を超えた深い内容を取り上げることを心掛けてみてください。

3.ME機器(人工呼吸器やモニター等)の操作方法

人工呼吸器、モニター、人工透析器などのME機器の取り扱いについて、多くの看護師が苦手意識を持つことは少なくありません。

ME機器の操作は、実際に行って初めて覚えることができるものですが、多忙な業務の中では練習する時間がなかなか取れません。そのため、操作方法をネタとして、勉強会で学ぶことを望む看護師は多いでしょう。

勉強会で実際に機器の操作を試したり、臨床工学技士に説明を依頼することで、より実践的な内容を取り上げることが可能になります。

4.病棟で使用する薬剤について

薬剤の分野は、日々進化し続け、ジェネリックの導入など変化が絶えない領域です。これは経験豊富な看護師でさえ、理解するのが難しいと感じることが多いです。

病棟によっては、使用頻度の高い薬剤が異なるため、特定の種類を絞って勉強会のテーマとすることが有効です。また、薬剤師に説明を依頼することもおすすめします。

効能や副作用、使用上の注意点など、現場で直接役立つ知識をネタにすることを心掛けましょう。

5.急変時の対応

急変対応は、どの現場でも看護師にとって重要なスキルであり、絶えず学び続ける必要があります。特に経験が少ない看護師の中には、急変対応にまだ慣れていないため、スキル不足を感じている方も多いでしょう。

そのため、勉強会ではシミュレーション教育としてこのテーマを取り扱うことを推奨します。定期的なトレーニングにより、緊急時に迅速かつ適切な行動がとれるようになります。

急変対応について、実際に看護師として働く方は、以下のポイントを意識しているようです。

Q:急変時に冷静に対応するために意識していることは?

A:急変時に冷静に対応するためには、まず状況をしっかりと見極めることを意識しています。今自分が何をしなければならないのかが明確になることで、冷静になることができます。また、急変時はご本人やご家族の方がパニックになっていることが多いので冷静になれることがほとんどでした。

6.フィジカルアセスメント

フィジカルアセスメントは、看護師が患者の身体状況を正確に把握し、適切なケアを行うための基礎となるスキルです。聴診・視診・打診・触診を通じて得られる情報を的確に分析することは、異常の早期発見や急変対応にも直結します。

勉強会では、具体的な事例やシミュレーションを交えて学ぶことで、実践的な判断力と観察力を養うことができます。新人からベテランまで幅広く学び直しの価値があるテーマです。

7.感染対策と管理

院内感染を防ぐための知識と実践力は、どの現場においても必須です。手指衛生の徹底、個人防護具の正しい使用方法、感染経路別の対策など、基本的な内容であっても定期的な確認と意識の統一が求められます。

特にCOVID-19以降は、感染対策の重要性が改めて見直されており、勉強会での共有が現場全体のリスクマネジメントにつながります。

8.検査値データの読み方と解釈

日々の看護業務では、血液検査や生化学検査など多くの数値データを扱いますが、意味を正しく理解してこそアセスメントや医師への報告に活かせます。

CRPやWBCの上昇から感染症の可能性を疑う、NaやKの値から脱水や電解質異常を見抜くなど、検査値と臨床症状を結びつける力を磨くことが勉強会の大きな目的です。

9.医療安全(転倒・誤嚥・インシデント防止)

転倒や誤嚥、ヒヤリハットなど、医療現場での事故を防ぐためには、現場全体で「安全文化」を共有する必要があります。勉強会では、過去のインシデント事例をもとに再発防止策を検討したり、リスクアセスメントの方法を学んだりすることで、日々の業務にすぐ活かせる安全対策の意識を高められます。

カイテクでは看護師の方にアンケートを行ったので、ぜひ参考にしてください。

Q:ミスを防ぐために徹底していることは?

A:必ず、Wチェックを行うことを徹底していました。患者さんへのケアの中でも、繰り返し行うことで慣れからくるミスもあります。そのような場面も想定して、Wチェックを徹底していました。

また、この他にも自分がわからないことは、はっきりと「わからない」という勇気を持つようにしていました。自分が、わかるつもりになっていることで、ミスに繋がることもあります。

少しでも、手順やアセスメントに疑問点がある場合は、医師や先輩看護師に確認するようにしていました。確認しすぎと言われることもありましたが、私の思い込みでミスする場合もあるため、確認は怠らないようにしていました。

また、ご家族の体調にも気を配るようにしていました。患者さんだけではなく、介助者であるご家族も気にかけているという事を暗に伝えるためです。

自宅で介護をしている方は、世界が狭まりがちになるため、必ず患者さんだけでなくご家族とも世間話や体調を気にかける声かけをするように心がけていました。

10.家族看護・退院支援に関わるコミュニケーション

患者のケアは、家族や地域との連携を抜きには語れません。家族の不安や疑問に寄り添いながら、退院後の生活を見据えた支援を行うには、高いコミュニケーションスキルが求められます。

勉強会では、ロールプレイや事例検討を通じて、説明の仕方や信頼関係の築き方を実践的に学ぶことが効果的です。

11.呼吸リハビリ・ポジショニング

呼吸機能の維持や回復を支えるには、正しいポジショニングや呼吸介助の理解が欠かせません。誤った体位は無気肺や褥瘡のリスクにもつながるため、エビデンスに基づいたリハビリ方法を共有することは非常に有意義です。

看護師が主体的に行えるケアの一つとして、勉強会での習得が現場の質向上に直結します。

12.エンゼルケア(終末期のケア)

エンゼルケアは、亡くなった患者への最後の看護であり、ご家族への配慮を含めた大切な役割です。身体ケアだけでなく、心理的サポートや宗教・文化への配慮も求められます。

勉強会では、具体的なケアの流れや声かけの例、遺族対応のポイントなどを学ぶことで、スタッフ間の意識のズレをなくし、尊厳ある看取りの支援が可能になります。

カイテクでは、看護師の方に終末期の場合の関わり方を聞いてみました。

Q:終末期の患者さんとの関わりで大切にしていることは?

A:落ち着いた最後を過ごせるように意識しています。その方の好きだったこと(音楽をかける、本をよむ、写真を見るなど)を行うことはもちろん、穏やかな気持ちになれるようなリラクゼーションを目的とした足浴や手浴などを行なってきました。

普段の看護の中でも同じですが、終末期の患者さんとの関わりではより一層、「その人らしい穏やかな時間」を得られることを大切に関わらせていただいておりました。

\ インストールから登録まで5分! /

【科別・職場別】看護師が選ぶべき勉強会ネタ

看護師の勉強会では、配属先や担当業務に応じた「診療科別」のネタ設定が重要です。各診療科の実務に即した内容を扱うことで、参加者の学習意欲や理解度を高めることができます。

1.整形外科:術後の合併症/装具管理

整形外科における看護師の勉強会では、術後ケアや転倒予防、装具の取り扱いなど、専門的なケア技術に関するテーマが効果的です。具体的なテーマ例は以下のとおりです。

- 術後合併症の予防(深部静脈血栓症・感染症)

- 装具(シーネ・ギプス)の管理方法と観察ポイント

- 骨粗鬆症患者の転倒予防と看護計画

- 関節可動域の理解とリハビリへの支援

これらは日常業務の中で頻繁に直面する場面に直結しており、新人看護師からベテランまで学びが深められる内容です。施設内で転倒が起きた事例などを取り上げ、症例ベースで進めると理解が深まります。

2.訪問看護:在宅医療での急変/感染対策

訪問看護は一人で対応するケースも多く、現場判断の精度が求められます。そのため、アセスメント力や対応力を鍛えるテーマが有効です。おすすめの勉強会テーマは以下のとおりです。

- 在宅療養中の急変対応(呼吸困難・意識障害)

- 褥瘡のステージ判定とケアの実践

- 高齢者の服薬管理とポリファーマシー対策

- 認知症利用者とのコミュニケーション

- 在宅酸素・点滴など医療機器トラブル対応

加えて、家族との関わり方やケアマネジャーとの情報共有に関するテーマも重要です。訪問先でのトラブルやヒヤリハット事例をもとにしたグループワーク形式も効果的です。

3.手術室・外来:術前準備/記録と報告の質向上

手術室や外来では、看護師に求められるスキルが病棟とは異なるため、業務特性に合ったテーマを選ぶ必要があります。以下のような内容が勉強会テーマとして適しています。

- 手術器械・ME機器の基本操作とトラブル対応

- 術前術後のインフォームドコンセントに関する看護

- 外来患者の急変対応と初期対応マニュアル

- 外来診療補助業務におけるリスクマネジメント

- 感染防止対策(手術室・外来それぞれの特性に応じて)

日々のルーチン業務を振り返る機会として、事例共有やマニュアル改訂に絡めた勉強会を企画するのもおすすめです。

【役職・キャリア別】看護師勉強会のテーマ選びの工夫

勉強会のテーマ設定は、看護師のキャリア段階に応じて適切に行うことが重要です。新人からベテランまで業務理解の深さや担う役割が異なるため、一律のテーマでは学びにくく、モチベーションも低下しがちです。

キャリア別に応じた内容設定は、学習効率の向上に加え、現場での実践力強化にもつながるでしょう。

新人向け:不安を解消し基本を固める

新人や若手看護師向けには、基本的な看護技術や業務の流れ、急変対応の初期行動など、「現場でよく遭遇する状況への理解」を深めるテーマがおすすめです。

例を挙げると以下のとおりです。

- 輸液ポンプの正しい使用方法

- 採血・注射の注意点

- インシデントを防ぐチェックポイント

また、「わからないことは質問してよい」雰囲気づくりを含めた教育的な側面も大切です。臨床現場での不安を払拭し、安心して行動できるようサポートする内容が望まれます。

中堅向け:判断力と後輩指導力の強化

中堅看護師には、後輩指導やチーム内での役割が増えるため、「リーダーシップ」や「伝え方」「報告・連絡・相談の質を高める」などのテーマが有効です。具体的には以下が挙げられます。

- 指導的立場でのコミュニケーション技術

- 根拠を持ったアセスメントの共有

- 看護記録の書き方・添削のポイント

また、自身の技術を見直す機会として、難渋事例や急変対応時のケーススタディも有効です。

ベテラン・管理職:チーム統括と看護の質改善

ベテランや管理職には、現場全体の質を底上げするマネジメント視点や倫理的課題への対応力が求められます。

勉強会では、以下のようなテーマを取り入れると効果的です。

- 医療安全管理

- スタッフのメンタルサポート

- カンファレンスの進行法

- 法的リスクマネジメント

管理職にとっては、看護の質保証や病棟運営に関わる課題をどう解決するかといった視座の高いテーマが必要です。講義形式だけでなく、ディスカッションを交えた勉強会にすることで実践的な学びにつながります。

看護師の勉強会テーマ選びで失敗しないための5つの鉄則

勉強会では他のスタッフの関心を集め、今後の業務に活かせるような内容にすることが重要です。こちらでは、看護師の勉強会のネタ選びの方法を5つ紹介します。

1.誰でもわかる「浅いネタ」は避ける

勉強会のネタを決める際は、一般的で誰でも知っているような内容は避けるべきです。勉強会は貴重な時間を占めるため、それが有意義なものであることが重要です。

自己学習で得られる知識や日常業務で経験する事項をテーマとして取り上げるのは基本的に避けましょう。

参加するメンバーにとって勉強会が有意義な時間となるようなテーマの選定と準備に努めてみてください。

2.メンバーのレベルに合った深さに調整する

病棟によっては、特定の参加メンバーを対象として勉強会を開催することもあります。これは、新人看護師のみを対象としたり、全ての看護師を対象としたりする場合があります。

このような場合、内容は参加対象のメンバーのニーズに合わせてネタを選ぶことが重要です。これにより、参加者の困難を解消し、より実践的なスキルを習得する機会を提供できます。

参加メンバーに制限がない場合、経歴や立場に関わらず全ての看護師が利益を得られるように、内容の選定や進行に工夫が求められます。

3.幅広すぎるテーマは分解する

勉強会のネタを広範囲に取り扱うと、その内容が具体性を欠いてしまう可能性があります。

そのため、テーマをある程度絞り込むことが必要です。具体性が欠けた内容の薄い勉強会では、新しい学びが得られず、その開催や参加に意味がなくなってしまいます。

勉強会の内容が看護の現場で直接活用できるように、具体的なテーマを選択することが重要です。

4.臨床現場ですぐ使えるネタを選ぶ

勉強会のテーマを選ぶ際は、「学んだことをすぐに現場で活かせるか」が非常に重要です。また、新人や異動者が多い時期には「病棟でよく見る疾患の観察ポイント」など、現場に即した内容が特に効果的です。

例えば、「転倒予防の実際」や「検査値の解釈と報告のコツ」など、日々の業務に直結する内容であれば、参加者の関心も高まりやすく、勉強会の成果も実感しやすくなります。

座学だけで終わらせず、「明日から使える知識」をテーマ選定の軸に据えることが、実りある勉強会につながります。

5.テーマ選定は複数人でブレストするのが成功の鍵

テーマを1人で決めるのではなく、スタッフ間でアイデアを出し合うことで、現場のニーズにマッチした内容が見つかりやすくなります。これにより、参加者の納得感も得やすく、勉強会へのモチベーションも高まります。

例えば、「最近困ったこと」や「他部署で実施して好評だった内容」など、それぞれの視点から出されたテーマ案をリストアップし、優先順位をつけて選ぶ方法が有効です。

チームでテーマを選定すること自体が、連携や情報共有の促進にもつながるでしょう。

看護師の勉強会のネタ決めに悩んだときのポイント

勉強会のネタ決めに悩んだ時、どう進めれば良いのか迷う方は多いでしょう。もしテーマを決定するのが困難な場合、いくつかの重要なポイントを覚えておくことで、資料作成がスムーズに進むでしょう。

ここでは、看護師の勉強会のネタ選びで迷った時に役立つ3つのポイントをご紹介します。

インシデント報告をヒントにする

勉強会のネタがなかなか決まらない場合、院内や病棟内で発生しているインシデントの内容を確認してみると良いでしょう。

インシデントが発生する原因として、環境の問題だけでなく、看護師のスキル不足が挙げられることもあります。その原因となっている要素を検討し、改善が必要かどうかを考えてみましょう。

これらのトピックを勉強会のテーマとして取り上げることで、看護師のスキル向上だけでなく、同様のインシデントの再発防止にもつながります。

新人看護師が疑問に思うことをテーマにする

勉強会のネタ選びにおいて、新人看護師の視点に焦点を当てるのも一つの有効な手段です。

経験の長い看護師は自然とスキルを磨いてきますが、新人看護師はまだ業務に慣れておらず、多くの疑問を抱えていることが多いでしょう。そこで、新人看護師が持つ疑問や不安を勉強会のネタ選びのヒントとすることを考えてみてください。

そのテーマを勉強会で扱うことで、新人看護師だけでなく経験豊富な看護師も新たな学びを得て、知識を深める機会となります。

新人の質問や不安をヒントにする

「バイタルサインの正常値って年齢で違うの?」「術後の観察って何を見ればいい?」など、現場で新人から出る質問は貴重なヒントです。

質問を蓄積してリスト化すれば、自然とニーズの高いテーマが見えてきます。プリセプター会議などで共有するのも有効です。

医療・看護系の雑誌や本を参考にする

看護師は日々進歩する医療や看護の知識・技術を常にアップデートしていく必要があります。

そのための情報源として有効なのが医療・看護系の雑誌や本です。これらには新しいエビデンスが掲載されており、これを勉強会のネタとして取り上げることで、病棟内の看護スキルを向上させるきっかけとなります。

全員で意識的にスキルをアップデートしていくことが重要です。

看護師の勉強会ネタに関するよくある質問

最後に看護師の勉強会ネタに関するよくある質問に回答します。

忙しい中でも参加率を上げる方法は?

参加率を上げるには「時間の短縮」「現場ニーズへの適合」「業務と連動した内容」がカギです。

例えば、15〜20分のミニ勉強会形式にしたり、日勤帯終了後すぐに開催するなどの工夫が有効です。

上司に企画を通すときの資料の見せ方は?

上司への提案時は「目的・対象・効果」が明確に伝わる資料を用意しましょう。1枚の簡潔な企画書に以下の要素を整理すると効果的です。

- 目的(例:新人教育の質向上)

- 内容(例:フィジカルアセスメント入門)

- 所要時間・準備物

- 期待される成果(参加者の行動変容 など)

表や箇条書きを用い、忙しい上司にも一目で伝わる構成を心がけましょう。

業務に直結するテーマの探し方は?

業務に即したテーマは、「インシデント報告」「看護記録」「患者からの質問」など現場で頻出する課題から見つかります。具体的には、以下の情報源が有効です。

- 日々の申し送り内容

- 看護必要度評価で見落としがちな項目

- 業務改善委員会の議題

これらを分析すれば、「今まさに必要な知識・技術」が明らかになります。

参加する看護師が現場ですぐに実践できるテーマを取り上げよう

看護師の勉強会は、常に進化する知識や情報を更新するために不可欠です。

それゆえ、時間を投資して実施する際には、自己学習で理解できるような内容ではなく、現場で直接適用可能なテーマを選ぶことが大切です。また、参加するメンバーのニーズに応じて対象を絞り込むことも重要なポイントとなります。

勉強会の担当者として、今回紹介したテーマを参考にしてみてください。

カイテクは、「近所で気軽に働ける!」看護単発バイトアプリです。

- 「約5分」で給与GET!

- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!

- 働きながらポイントがザクザク溜まる!

27万人以上の看護師などの有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /