ジャンル別記事

介護職に慣れるまでの期間はどのくらい?新人職員が独り立ちするポイントも解説!

「人の役に立ちたい!」「利用者の笑顔が見たい!」と感じて飛び込んだ介護業界ですが、実際は業務の流れや利用者について覚えることだらけで大変に感じる方もいるでしょう。仕事ができない自分に対して理想と現実のギャップに苦しんでいる方もたくさんいるかと思います。

少しでも早く独り立ちするために意識すべきポイントや工夫も紹介するので、新人介護職員の方はぜひ参考にしてください。

また、介護職に慣れるには実務経験を積むのが最も早い方法です。カイテクを使えば、スキマ時間を使って1日数時間から介護の単発バイトができるので、お金を稼ぎつつ、介護の経験を積むことができます。

介護職に慣れるまでの期間

「慣れる」という言葉をどう定義するかはその人によりますが、ここでは「1人で回せるようになる」ことを慣れとして解説していきます。

まず、業務を介護業務・職場の雰囲気やしきたりに分けていきます。すべて纏めて、平均して約3〜4ヶ月程が慣れるまでの期間と言えるでしょう。以下に内訳を示しいきます。

- 介護業務(約1ヶ月から2ヶ月)

- 人間関係・職場のしきたり等(約3ヶ月〜4ヶ月)

人間関係と職場のしきたりが長いと感じると思いますが、介護職の場合、立場や職種の違う人がたくさんいるため、一人ひとりを把握するためにかかる期間を考慮しています。介護職員として入っても、ケアマネージャーや生活相談員、リハビリ担当など職種の違う人がたくさんいます。

上記の職種の場合、そもそも接点が少ない可能性もあり、人としての特性を把握するまでの期間は頻度等を考えると上記期間で設定するのが最適です。また、介護業務の期間は1〜2ヶ月としていますが、介護としての実務だけでなく、モニタリングや議事録作成など資料作成業務も加味しています。

単純な介護業務だけで考えれば、業務頻度を考えるとそこまで時間はかからないでしょう。

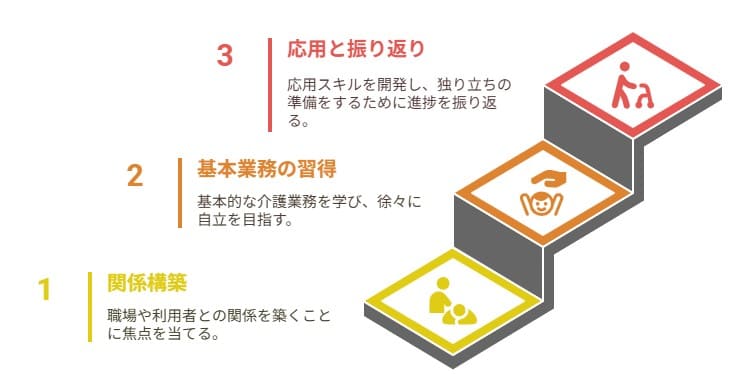

介護職に慣れるまでの目安期間とステップ

介護職は、他の職種と比べても「慣れるまでのギャップ」が大きい仕事です。業務量や専門性だけでなく、利用者との信頼関係づくりや職場の人間関係も重要なため、身体的・精神的な適応が求められます。

慣れるペースは人それぞれですが、大切なのは「できない自分」を責めず、1つずつ着実に積み重ねることです。焦らず、相談しながら一歩ずつ前進する姿勢を心がけましょう。

1ヶ月目:職場や利用者との関係づくりに集中

介護職の最初の1ヶ月は、業務に慣れるよりも「環境と人間関係に慣れる」ことが最優先です。実際の業務内容は多岐にわたり、いきなり完璧を求められることはありません。

まずは職場のルール、動線、担当職員、そして利用者さんの名前や特徴を把握するところから始まります。

特に大切なのが「挨拶・笑顔・報連相」の基本動作です。これにより、職場内の信頼関係が築きやすくなり、わからないことも質問しやすい雰囲気が生まれます。

■この時期に意識したいこと

- 職場の雰囲気を観察し、人間関係を把握する

- 利用者の名前や性格、介護度を覚える努力をする

- とにかく元気に挨拶する・返事をする

2ヶ月目:基本業務を覚えつつ徐々に自立へ

2ヶ月目に入ると、排泄・移乗・食事介助などの基本的な身体介護を少しずつ任されるようになります。ただし、この段階では「覚える→やってみる→振り返る」の繰り返しが大切です。

焦らず、ミスがあった場合はその都度見直し、1つずつ身につけていく意識を持ちましょう。また、先輩からの指導を受けた際は必ずメモを取り、業務終了後に復習することで理解が深まります。

判断に迷ったときは自己判断せず、必ず相談するクセをつけることが信頼につながります。

■この時期に意識したいこと

- 業務マニュアルや先輩の動きをよく観察する

- 苦手な業務をリスト化し、克服の手順を考える

- 自分の成長を「できたことノート」などで可視化する

3ヶ月目:独り立ちを見据えた応用と振り返り

3ヶ月目を過ぎると、ほとんどの職場で「そろそろ独り立ちしてもらおうか」という空気が出てきます。この時期は、基本動作を身につけたうえで、応用力や判断力を養うことが求められます。

例えば、複数の利用者に対して臨機応変に対応したり、日々の業務を効率的に回す工夫を考えたりすることが求められます。

また、自分の仕事ぶりを定期的に振り返ることで、得意なこと・苦手なことが明確になり、成長に繋がります。フィードバックを受ける機会があれば積極的に活用しましょう。

■この時期に意識したいこと

- 「自分のやり方」に固執せず、柔軟に改善していく

- 状況に応じて先回りして動けるように意識する

- 1日の振り返りを習慣化し、改善点を明文化する

\ インストールから登録まで5分! /

介護職の仕事に慣れるまでに意識すべき6つのポイント

上記では介護の仕事へ慣れるまでの期間やプロセスについて解説をしてきました。では、実際に仕事に慣れるためにどのようなことを意識すれば良いのでしょうか。

以下で意識するべきポイントについて解説をしていきますので、しっかりと理解していきましょう。

- 利用者・職場の人へ不快感を与えない身だしなみを意識する

- わからないことはメモ・質問をする

- 挨拶をしっかりと行いコミュニケーションを密に取る

- 確認と復習を繰り返す

- 1つずつ丁寧に覚える姿勢を大切にする

- 指導してくれる先輩との信頼関係を築く

利用者・職場の人へ不快感を与えない身だしなみを意識する

見た目・印象を決める身だしなみはとても大切です。特に新人のうちは人となりがわからないことから、第一印象で全てが決まります。

それは職場の人だけでなく、利用者に対しても同様です。採用に向けて努力したように、常に清潔な身だしなみを意識することが印象を良くする最低限のポイントです。

自身の個性を主張するのは仕事へ慣れてからということを意識しましょう。

わからないことはメモ・質問をする

新人のうちはあらゆる場面が初めてのこと、ましてや未経験で入った場合は尚更難しく感じるでしょう。しかし仕事を1回で覚えられる人はいません。

同じミスを繰り返すと「学習していないな」という印象を与えられてしまいます。また、業務の中でわからないことや疑問に感じたことはしっかりと質問し、フィードバックを受けましょう。

新人のうちは質問できることが特権の1つです。わからないことや曖昧な部分を残したまま進めると、独り立ちした際に非常に苦労します。些細なことでも良いので、疑問点は都度解消していく姿勢が大切です。

挨拶をしっかりと行いコミュニケーションを密に取る

挨拶は大きな声でハキハキと行いましょう。新人に期待するのは職場の即戦力ではなく、ひたむきさと新鮮さです。元気な挨拶を行えるだけで、1つハードルを飛び越えることができると言っても過言ではないでしょう。

また、職場の人とコミュニケーションを密に取りましょう。過剰に仲良くすることではなく、あくまでも困った時に聞ける人・相談できる人を作るという意識が大切です。

業務の中では当然1人では解決できない問題も出てきます。利用者の些細な変化を見逃さず申し送りをするためにも、周囲とのコミュニケーションは大切です。

1人で抱え込み、独断で判断した結果利用者を危険に晒すようなことがあってはいけません。判断に迷う時こそ上司を含め色々な人の知恵を借りられるようになりましょう。

また、職場の人はもちろんですが、利用者さんとのコミュニケーションも欠かせません。そこでカイテクでは、実際に介護職として働く方に、以下の質問をしてみました。

Q:利用者さんとのコミュニケーションで気をつけていることは?

A:利用者さんとコミュニケーションを取る際は、話を受け入れるように気をつけています。高齢者とは世代が離れているので、会話をしていると価値観の違いから考えが理解できないこともあるでしょう。

そこで相手を否定したり叱責したりしてしまうと、関係性を悪化させてしまう可能性があります。高齢者とコミュニケーションを取る際は、傾聴し相手の話を受け入れ、意見を述べるのではなく話を聞くコミュニケーションスタイルが大切です。

確認と復習を繰り返す

介護現場では、教わったことをその場で理解するのは難しい場面が多くあります。特に未経験者や新人の場合は、1回教わっただけでは覚えきれないのが普通です。

だからこそ、「確認」と「復習」を習慣にすることが重要です。小さな積み重ねが、理解を深め、自信にもつながります。

また、記録を取っておけば、指導者との共有にも役立ち、フィードバックをもらいやすくなります。復習は「自分のため」でもあり、「職場との信頼づくり」の一歩でもあるのです。

1つずつ丁寧に覚える姿勢を大切にする

介護の仕事はマルチタスクが多く、同時にさまざまな業務を求められるため、「全部完璧に覚えよう」とするとパンクしてしまいます。大切なのは、「1つずつ確実に覚える」という姿勢です。

例えば、最初の1週間は「食事介助」だけに集中し、次の週には「排泄介助」といったように、習得内容を段階的に絞って学ぶと、理解も深まりやすくなります。

丁寧に覚えていく姿勢は、ミスを減らすだけでなく、先輩や利用者からの信頼にもつながります。急がば回れ。焦らず確実に、が介護現場では何よりも価値ある姿勢です。

指導してくれる先輩との信頼関係を築く

介護職として早く慣れるためには、業務スキルだけでなく「指導してくれる先輩との人間関係づくり」が重要です。実際、多くの新人が挫折する要因のひとつに、「聞きづらい職場の雰囲気」があります。

だからこそ、先輩との信頼関係を築くことが業務習得をスムーズにします。信頼関係を築くうえで大切なのは、以下のような行動です。

- 教わったことに対して感謝を言葉で伝える

- 同じミスを繰り返さないよう努力する姿勢を見せる

- わからないことは素直に「教えてください」と頼る

職場によっては厳しい先輩もいますが、「指導=期待の裏返し」と捉えることで、心の持ちようも変わります。信頼される新人になることで、より丁寧な指導やフォローも受けやすくなります。

ここまで紹介した内容は、介護職に慣れるために重要なことです。加えて、介護職の人に聞いてみたところ、「心身の健康」も大切であると回答いただきました。

Q:仕事をする上で大切だと思うことは?

A:介護の仕事をするうえで大切なのは、心身の健康と働きやすい環境、介護の質を上げる工夫です。

自分自身の体調管理ができていないと、よいサービスが提供できません。

睡眠や食事、運動などに気を配った生活を送る必要があります。また、利用者さんは年齢やADLが変化することで、提供できる介護サービスも変わっていきます。

そのため、1つのやり方に固執せず「このやり方ならもっとよくなるかも」と考えて仕事をすることが大切です。

新人でも大丈夫?介護職に慣れるまでの4つの工夫

未経験から介護職を始めた人の多くが、「自分だけ仕事が覚えられない」「何をどう覚えればいいかわからない」といった不安を抱えています。しかし、現場では一つひとつを効率よく身につけるための“工夫”がいくつも存在します。

ここでは、現場で実際に効果があるとされる4つの習慣的な工夫をご紹介します。

介護記録や業務マニュアルを活用して自己学習する

介護施設では、必ず「介護記録」や「業務マニュアル」が整備されています。新人職員にとってこれらは、現場での“教科書”のような存在です。

特に、1日の業務の流れや利用者の状態、注意点などは介護記録に細かく記載されているため、業務終了後に読み返すことで、現場での学びを整理・定着させることができます。

指導が忙しくて直接教わりにくい場面でも、こうした資料を使えば自分のペースで学習を進められるのが強みです。

覚えが遅いと感じたら、まずは「見る・読む」学習から始めてみましょう。

苦手な業務は紙に書き出して見える化する

苦手な業務を「なんとなく苦手」と曖昧に捉えていると、いつまで経っても克服が難しくなります。そこで効果的なのが、「紙に書き出して見える化する」ことです。

自分がうまくできない作業や手順を整理することで、問題点を客観視し、対策が立てやすくなります。

見える化を行う際のステップは以下のとおりです。

- 苦手な作業を具体的に書き出す

- なぜ苦手なのかを言語化する

- 対応作成を書く

このように「言葉にする」「見える化する」ことで、問題を感情ではなく行動に変換できるようになります。

ベテラン職員の動きを観察して真似する

業務が多くて質問しづらい、説明が速すぎて理解できない。そんなときは、まず“観察する”ことから始めましょう。ベテラン職員の動きには、無駄のない動作、声かけのタイミング、リスク管理の工夫など、実践的なヒントが詰まっています。

観察する際のポイントは以下のとおりです。

- 手の使い方・移乗のタイミングを目で追う

- 声かけの言葉・トーン・順番をメモする

- ケア全体の流れを観察して真似してみる

特に声かけや立ち位置などは、見て覚える方が早い場合もあります。真似することは“ずるい”のではなく、現場で生きた技術を吸収する最短ルートです。

悩みを共有しながら乗り越える

介護職に慣れるまでの間、多くの新人が「自分だけできていないのでは」「怒られてばかりでつらい」と感じてしまいます。こうした孤独や不安は、誰かと悩みを共有することで大きく軽減できます。

1人で抱え込まず、同期や他職種のスタッフ、信頼できる先輩などに素直に話すことが、気持ちのリセットにつながります。また、言葉にして話すことで「悩みの正体」が見えてきて、客観的な対処がしやすくなります。

早めに職場に慣れる新人介護職員の特徴

同じ時期に入職した仲間のなかで、比較的すぐに職場に馴染む新人介護職員もいます。こちらでは、すぐに職場に馴染むことができる新人介護職員の特徴を3つご紹介します。

明るく元気な挨拶をしている

挨拶は基本中の基本になります。明るく元気な挨拶は、人に好印象を与えます。

入職したばかりだと、緊張から挨拶が小さくなってしまうかもしれません。しかし、それだと自信がないと感じ取られ、他の職員や利用者と距離を縮めるのに時間が掛かってしまいます。

職場に馴染みやすい人を観察してみると、自然と会話のきっかけを作っている特徴があります。

明るく元気な挨拶をすると相手からも同じように挨拶が返ってきて、自然と会話に繋がり関係を深めることができるでしょう。

コミュニケーションスキルが高い

わからないことがあればすぐに先輩職員に尋ね、利用者とも上手くコミュニケーションを取る人はすぐに職場に馴染みやすいです。介護職は特に、コミュニケーションが大事な仕事になります。

元々、人とコミュニケーションを取ることが苦ではない人や得意な人は、職場に馴染むのが早いです。このような人は、コミュニケーションスキルが高いため、職場の人間関係の構築に苦労することも少ないでしょう。

介護職は人間関係で悩む人も多くいます。長く介護の仕事を続けるためにも、コミュニケーションスキルは必要不可欠な能力であると言えます。

観察力が高く、仕事覚えが早い

すぐに職場に馴染むには、仕事を早く覚えることが鍵となります。なかには、仕事を覚えることに時間が掛かってしまうという方もいるでしょう。

仕事覚えが早い人は、特徴があります。それは、観察力が高いということです。観察力が高いため、職場のルールややり方などを察知する能力に長けています。

メモを取ることも大事なことですが、先輩たちがどのように仕事をするのかを見て覚えることも大事です。

早く介護職として慣れるためにも、よく周りを観察することを心がけてみましょう。

新しい職場でのNG行動

反対に、仕事をするうえでしてはいけない行動というものがあります。就職や転職の際に改めて理解しておきましょう。

わからないことを質問しない・放置する

仕事でわからないことが出てきた場合、先輩に質問したり調べたりせずに放置することはNGです。

先輩や上司は、新人がすぐに全ての仕事ができるとは思っていません。そのため、新人が失敗するであろうことも想定しています。

新人の立場だと、「先輩が忙しそうだから質問できない」と遠慮する気持ちも理解できます。しかし、そのまま放置していると重大なミスに繋がりかねません。

介護は、高齢者の健康や命に直接関わる重大な仕事であることを忘れてはいけません。先述にある通り、新人のうちは質問できることが特権になります。

積極的にわからないことを質問して不安や疑問点を解消しましょう。

メモを取らずに同じ質問をする

新人のうちにわからないことを質問することは良いことですが、その都度メモを取っていないとなると問題です。メモを取らずに同じ質問をしていると、仕事を覚える気がないのかと捉えられます。何よりも、自分の身になっていません。

何度も質問するということは、仕事を覚えていないということですので、介護の仕事に慣れるのに時間が掛かってしまうでしょう。しかし、質問したことをメモしておくことで、後で復習することができます。

メモがあれば確認して正しい対応が行えますので、メモを取る習慣を身につけておきましょう。

身だしなみが適切でない

その職場・職種に相応しい身だしなみがあります。介護職に相応しくない身だしなみは、NGです。自由にヘアスタイルや服を決めたいという気持ちは、「おしゃれ」であり「身だしなみ」とは異なります。

身だしなみは、人に不快感を与えないためにTPOをわきまえることが重要であるため、服装や髪型だけでなく言動や教養も含まれます。

介護職は、介護のスキルだけでなく、接遇も求められる職種です。接遇面で利用者やその家族からクレームを受けてしまうこともあります。

入職する前に、介護職に求められる身だしなみを充分に理解しておきましょう。

自己流の方法で業務を進めようとする

職場に所属する以上、規定やルールに則って業務を遂行しなければなりません。自分ルールで業務を進めようとすることは、NGとなります。

自己流の方法で業務を行うことは、先輩や同僚、利用者と施設全体に迷惑をかけてしまう行動です。特に、新人の頃はまだ業務の全てを理解できているわけではありませんので、事故を起こしてしまう恐れがあります。

万が一、職場のルールに疑問を感じた際は、そのことも先輩や上司に尋ねてみましょう!

根拠に則ってルールが定められていますので、勝手に判断して業務を進めずに、職場のやり方を把握することが大事です。

介護職に慣れるまでによくある質問

介護職は未経験者にとって不安の多い仕事です。ここでは、特によく寄せられる疑問や悩みに対して、現場目線でシンプルにお答えします。

介護職に向いていない人の特徴は?

人の気持ちに関心が持てない人や、チームで動くのが苦手な人は、介護職で苦労しやすい傾向があります。また、清潔感や報連相を怠る人も信頼を得づらいため注意が必要です。

ただし、こうした傾向は努力や環境で変わることも多く、「絶対に向いていない」と決めつける必要はありません。

介護職の何がしんどい?

体力面と精神面の両方が求められる点が、多くの介護職員にとっての「しんどさ」です。特に、夜勤や身体介助による疲労、利用者との信頼関係構築、人間関係のストレスなどが主な負担です。

また、介護職として働く方は、仕事がつらいと感じるとき、以下のような工夫をしているそうです。

Q:仕事がつらいとき、どのようにモチベーションを維持していますか?

A:仕事がつらいときは、仕事をしていて得た小さな成功を思い出すようにしています。例えば入浴介助をしていて「ありがとう」と言われたり、食事介助がスムーズにできたりなど。小さな達成感を大切にしておくとやりがいを感じやすくなります。

介護の新人が独り立ちするまでの期間は?

一般的には、入職から約3ヶ月程度で独り立ちを求められるケースが多いです。ただし、施設の教育体制や業務内容、本人の経験値によっても変わるため、あくまで目安です。

早い人で1ヶ月、ゆっくりめの職場では半年かけて独り立ちをサポートすることもあります。無理に急ぐより、自分のペースを大切にしましょう。

介護の新人は使えないと言われる?

一部の現場では「使えない」という声が出ることはありますが、それは教育不足や人手不足の職場体制に原因があるケースが多いです。新人にとって「使えない」という言葉は大きなストレスになりますが、自分の価値を否定する必要はまったくありません。

新しい職場でスムーズにスタートしよう!

「立派な介護職員になりたい!」と思い飛び込んできたものの、慣れないうちは失敗が重なり、「センスがないのかも」「向いていないかも」と考えることは誰にもあることです。業務については経験を積み、少しづつパターンに慣れていくという心構えを自身で持つことが大切です。

また、困った時に助けてくれる味方をつけるためにも、新人のうちは挨拶やコミュニケーション・身だしなみ・積極的な質問など、地道に「今できること」に全力を尽くしましょう。地道な努力を重ねることで、周囲が味方となり、今以上に業務がスムーズに行えるようになります。

カイテクは、「近所で気軽に働ける!」介護単発バイトアプリです。

- 「約5分」で給与GET!

- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!

- 働きながらポイントがザクザク溜まる!

27万人以上の介護福祉士など介護の有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /