ジャンル別記事

特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの違いは?それぞれの算定要件についても解説

「特定処遇改善加算について知りたいけど、どこを調べても内容が難しすぎてわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際に、特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの違いがわからないという声もよく聞かれます。介護職員の職場環境をよりよくするための制度が特定処遇改善加算ですので、ぜひ理解しておきたいところです。

特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの違いや、よくある質問を紹介していきますので、ぜひご覧ください。

また、処遇改善加算の影響なしで収入を増やしたい方は、資格を活かして単発バイトを始めるのがおすすめです。資格所有者限定の単発バイトアプリ「カイテク」では、1日数時間から働ける高時給案件が豊富にあります。

休日や仕事終わり数時間など、スキマ時間を活かして稼ぐことができるので、ぜひ使ってみてください。

特定処遇改善加算について

特定処遇改善加算の目的や算定要件などを具体的かつ簡単に解説していきます。

特定処遇改善加算とは

特定処遇改善加算とは、正式名称で「介護職員等特定処遇改善加算」と呼ばれている、経験や知識のある介護職員に対し、更なる処遇改善を行うための加算です。 処遇改善加算との大きな違いは、その目的です。

処遇改善加算は介護職員全員の処遇改善を目的に設定された加算であるのに対し、特定処遇改善加算はキャリアがある介護職員の処遇改善を目的としています。

目的

特定処遇改善加算の目的は、リーダー格となれる介護職員の処遇改善を行い、介護ケアの質が向上されることです。 また、消費税の引き上げに伴い、その財源の一部を介護業界に充てることを目的ともしています。

経験豊富でスキルの高い介護職員が優遇され、より働きやすい環境になり、継続して働いてもらえるようするための加算が特定処遇改善加算とも言えるでしょう。

算定要件

特定処遇改善加算の取得には、大きくわけて3つの算定要件をクリアする必要があります。 主に以下のような内容です。

- 現行の介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること

- 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること

- ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

特定処遇改善加算を取得するためには、まず処遇改善加算の対象施設・事業所になっていることが必要です。 そのうえで、職場環境等要件や見える化などの取り組みを行うことで特定処遇改善加算の取得が認められるようになります。

職場環境等要件や見える化などの具体例は、記事内でさらに詳しく解説していきます。

ルール

特定処遇改善加算は、キャリアのある介護職員を対象に加算されるものですが、その配分ルールには、配分ルールがあります。 厚生労働省によると、特定処遇改善加算を受ける職員は、大きくA・B・Cの3つに分類されます。

- Aがキャリアのある介護職員

- Bが他の介護職員

- Cが介護職員以外

A:B:C=1より大きい:1:0.5以下と配分基準が決まっています。

Aのキャリアある介護職員の基準は、勤務年数10年以上の介護福祉士資格を持つ職員とされていますが、それに限らず事業所の裁量で条件設定して良いものとされています。

参考:厚生労働省「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)」

特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱについて

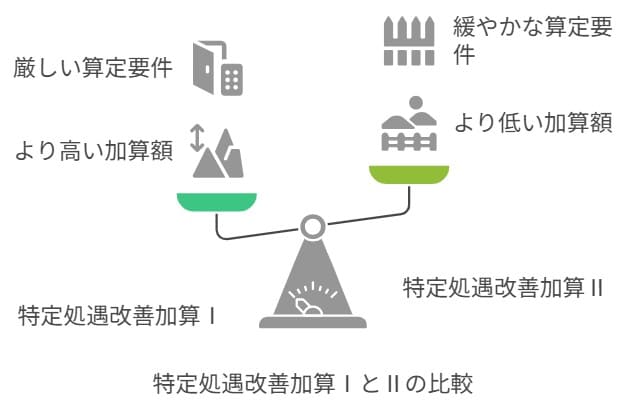

特定処遇改善加算には、大きくわけて2つの種類があります。それが特定処遇改善加算ⅠとⅡです。特定処遇改善加算ⅠとⅡ、それぞれの特徴や違いを解説していきます。

特定処遇改善加算Ⅰとは?

特定処遇改善加算Ⅰは、特定処遇改善加算の中で最も加算額が高いものです。加算額が高いということは、それだけ算定要件も厳しいということになります。

特定処遇改善加算Ⅱとの大きな違いは、介護福祉士の配置等要件を満たしているか否かです。

介護福祉士の配置等要件を満たしていることが認められ、取得できるのが状態が特定処遇改善加算Ⅰです。サービス種別それぞれに定められたサービス提供体制強化加算等を算定している必要があります。

特定処遇改善加算Ⅱとは?

特定処遇改善加算Ⅱは、わかりやすく表現すると特定処遇改善加算の要件は満たすことができていても、特定処遇改善加算Ⅰを満たす要件は揃っていない状態のことをいいます。

特定処遇改善加算Ⅰよりも算定要件を満たせていないため、必然的に加算額もⅡのほうが少なくなります。

一定要件を満たせているか否かがⅠとの違いと認識しておくとわかりやすいでしょう。

特定処遇改善加算ⅠとⅡの違いは?

特定処遇改善加算ⅠとⅡの違いは、該当する算定要件です。また、それに伴い、加算額も異なります。

厚生労働省で記載されている、特定処遇改善加算ⅠとⅡ共通している要件は以下の3つです。

- 処遇改善加算(Ⅰ) ~ (Ⅲ) のいずれかを取得していること

- 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること

- 処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること

上記以外の算定要件により、特定処遇改善加算ⅠとⅡの区分に分けられます。

参考:厚生労働省「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)」

\ インストールから登録まで5分! /

特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの支給額と配分ルールの実態

特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱは、経験や技能のある介護職員への処遇改善を目的とした加算制度です。

介護事業者がこの加算を取得することで、賃金アップを図る仕組みですが、支給額の目安や配分ルールには一定のルールと柔軟性が共存しています。

加算Ⅰ・Ⅱそれぞれの月額支給目安

特定処遇改善加算ⅠとⅡでは、支給対象者や支給額に違いがあります。おおよその月額支給目安は以下のとおりです。

| 加算区分 | 支給対象者 | 支給額 |

|---|---|---|

| 加算Ⅰ | 介護福祉士などの有資格者で、現場経験豊富な職員 | 月額37,000円相当の加算 |

| 加算Ⅱ | 資格や経験は限定されない職員(非常勤含む) | 月額27,000円相当の加算 |

加算Ⅰは「経験・技能のある職員」への重点的な支給が求められており、賃金改善の中でも上位層への手厚い処遇が期待されています。一方で、加算Ⅱはそれ以外の職員全体への幅広い支給を目的としています。

経験・技能の基準と配分の考え方

「経験・技能のある職員」とは、以下のような基準をもとに各法人が独自に定義・選定します。一般的な判断基準の例は以下のとおりです。

- 勤続年数10年以上

- 介護福祉士などの資格保有

- リーダー・サブリーダー的役割の実績

- 新人教育への貢献実績

多くの事業所では、評価制度・勤続年数・資格の有無などを組み合わせて配分ルールを定めています。厚生労働省も、就業規則等での明示や周知の徹底を求めており、トラブルを防ぐには制度的な根拠が必要です。

処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの「具体的な取得要件」を徹底比較

処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの取得要件についても違いがあるので、以下でそれぞれ解説していきます。

加算Ⅰの算定要件とキャリアパス要件

処遇改善加算Ⅰを算定するには、比較的厳格な要件を満たす必要があります。最も重要なのは「キャリアパス要件」への対応です。

具体的には、以下のとおりです。

- 職位や職責等に応じた任用・賃金体系の整備

- 職員の能力評価の仕組み

- 研修計画と実施

上記の3要素を備え、それらを計画書やマニュアルなどに明文化することが求められます。また、これらの取組内容は職員へ文書で周知しなければなりません。

さらに、職場環境等要件においても複数項目を実施し、その証拠を残しておくことが加算取得の前提です。加算Ⅰは手厚い処遇改善が可能な反面、制度面・運用面での整備が欠かせない点が特徴です。

加算Ⅱの算定要件と対象範囲

処遇改善加算Ⅱは、加算Ⅰよりも要件が緩和されており、導入のハードルが比較的低いといえます。キャリアパス要件は、以下の2つで良く、能力評価は必須ではありません。

- 職位や職責に応じた任用要件の整備

- 研修計画と実施の2つ

また、職場環境等要件も加算Ⅰと同様に求められますが、その実施項目数に関する厳密な基準はなく、柔軟な対応が可能です。加算Ⅱは中小規模の介護事業所でも対応しやすく、初めて処遇改善加算を取得する場合の導入ステップとしても活用されています。

なお、対象となる職員や配分方法は加算Ⅰと同じく、厚労省のガイドラインに従って区分・配分する必要があります。

処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの導入で職場環境はどう変わる?

処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの導入は、単に介護職員の賃金を上げるだけでなく、職場全体の雰囲気や人間関係、定着率の改善にも大きな影響を及ぼします。以下では、具体的にどのような変化があるのかを見ていきましょう。

職員間の不満やトラブルへの影響

加算制度の導入により、特定の職員に重点配分されるケースでは「なぜ自分はもらえないのか」といった不満が生まれやすくなります。特に加算Ⅰでは、「経験・技能のある職員」が対象とされるため、同じ職場でも処遇の差が顕著になることがあります。

こうした不満を放置すると、職員間の関係悪化や離職率の上昇にもつながりかねません。そのため、施設側は以下のような取り組みが重要です。

- 配分ルールの明確化と周知(職員会議や文書での説明)

- 処遇改善加算の「見える化」要件を活用し、公平性の担保を図る

- 将来的に加算対象になれる道筋(例:研修や人事評価)を提示

制度を「納得して受け入れてもらう仕組み」があるかどうかで、職場の安定性は大きく左右されます。

キャリアアップ・人材定着への効果

処遇改善加算Ⅰは、キャリアパス要件(役職・能力に応じた賃金体系の整備)が義務づけられているため、職員の「成長の道筋」が明確になります。これにより、以下のような前向きな効果が期待されます。

- 「主任介護職員を目指したい」などの意欲向上

- 経験や資格取得による処遇アップが見える化

- 研修・評価制度の整備が進むことで、職場の透明性向上

さらに、加算Ⅱではパート職員も対象となるため、非正規職員の待遇改善にもつながり、働きやすさを理由とした人材流出の抑制が見込めます。

結果的に、加算Ⅰ・Ⅱの導入は、働きがい・職場満足度の向上に直結しやすい制度設計となっており、うまく活用すれば職員の定着率アップにも寄与します。制度の“運用の仕方”が鍵を握ると言えるでしょう。

特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱに関するよくある質問

特定処遇改善加算について詳しく知りたいと思われる方もいらっしゃるでしょう。特定処遇改善加算は、優秀な介護職員に働き続けていただくための重要な手当てであり、その理解を深めていくことが望ましいです。

そこで、こちらでは特定処遇改善加算に関するよくある質問から抜粋し、それに基づいたQ&Aをご紹介いたします。

配分ルールを変えることはできるのか?

特定処遇改善加算の配分ルールは特に決まっておらず、これは事業所の裁量によって決まるため、必ずしも全ての職員が納得する配分であるとは限りません。

配分に基準がある場合には、事業所にお問い合わせいただくこともおすすめです。

「処遇改善加算への取り組みの見える化」とは具体的にどのようなことを指すのか

処遇改善加算への取り組みの見える化とは、事業所のホームページにおいて処遇改善の取り組みや加算の状況などを記載するなどの行為を指します。また、介護サービス情報公開システムにも記載することができます。

職場環境等要件に関する取り組みとは具体的にどのようなことを指すのか

職場環境等要件に関する取り組みの具体的な例としては、キャリアアップに向けたサポートなどが挙げられます。

参考:厚生労働省「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)」

経験・技能ある介護職員とはどのような人を指すのか

経験・技能のある介護職員は、継続勤務年数が10年以上かつ介護福祉士資格を持つ職員のことを指します。ただし、継続勤務年数が10年以上でない場合でも、事業所の裁量により最も加算額が高いAの該当職員に指定できます。

基準はあるものの、事業所の方針により全ての要件を満たす職員だけでなくても、最高の加算額に設定できるということです。

特定処遇改善加算を取得し、介護職員が働き続けられる職場環境を整えよう!

特定処遇改善加算は、介護事業所の発展に不可欠な重要な手当てです。優秀な介護職員を引き続き採用・維持するためには、その概要を理解し、確実に申請を進めることが肝要です。

まだ申請を行っていない方は、この記事を参考にしてぜひ申請の準備を進めてください。優れた介護職員を育成し、質の高い介護ケアが提供できる環境を整えていきましょう。

カイテクは、「近所で気軽に働ける!」介護単発バイトアプリです。

- 「約5分」で給与GET!

- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!

- 働きながらポイントがザクザク溜まる!

27万人以上の介護福祉士など介護の有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /