ジャンル別記事

ICFとICIDHの違いとは?介護現場での活用方法も紹介!

ICFとは、聞いたことがあるものの、具体的に何をすることなのかわからない方も多いと思います。介護現場でも活用できるICFをより良い介護ケアに繋げるためにしっかりと理解しておきたいものです。

ICFを理解し、介護ケアの中に取り入れられるようにしましょう。

ICFとICIDHの違い

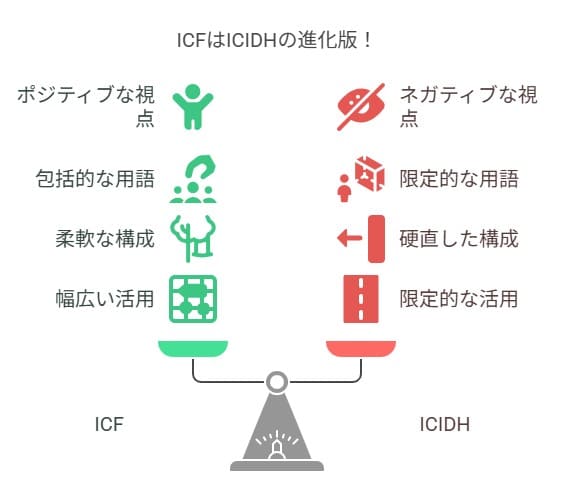

ICFはICIDHの改訂版であり、ICIDHが障害のマイナス面を中心に捉えていたのに対し、ICFは生活機能を軸にプラス面とマイナス面の両方を包括的に評価できる点が最大の違いです。

ICFとICIDHは、いずれも「障害をどう捉えるか」を示す国際的な枠組みですが、ICIDHは「機能障害・能力障害・社会的不利」の3分類を用いており、「できないこと」に注目する医学モデル的な枠組みでした。

一方、ICFでは「心身機能・活動・参加」に加えて「環境因子・個人因子」を考慮し、障害があっても社会参加や生活の質を向上させられる可能性に着目しています。

たとえば、脳梗塞で歩行に障害がある場合、ICIDHでは「歩行できない=能力障害」と評価されます。しかし、ICFでは「杖や手すりを用いることで外出が可能」「家族や福祉サービスの支援により地域活動に参加できる」といったプラス面も含めて評価します。

つまり、ICFは障害を欠損として捉えるのではなく、生活機能や社会参加を重視する前向きなモデルへと進化した点でICIDHと大きく異なるのです。

ICFとは

ICF(国際生活機能分類)とは、障害や健康状態を「できること」「していること」から捉える視点を提供する、WHO(世界保健機関)が2001年に採択した分類基準です。

従来の「できないこと(障害)」に着目するのではなく、人の生活全体をポジティブに評価する枠組みとして、介護・医療・福祉の多職種連携の基盤になっています。

ICFの定義と特徴

ICFとは、「健康状態とそれに関連する生活機能を体系的に記述するための国際基準」です。最大の特徴は、障害を否定的にとらえるのではなく、生活全体の中での“できること”を重視する点です。

ICFの構造は以下のように整理されています。

| 分類カテゴリ | 内容例 |

|---|---|

| 心身機能・身体構造 | 筋力・視覚・内臓の状態など |

| 活動 | 着替え・移動・食事などの日常動作 |

| 参加 | 社会活動への関与 |

| 環境因子 | 福祉用具・家族・制度など周囲の影響 |

| 個人因子 | 年齢・性別・生活習慣など個別背景 |

このように、ICFは「障害」を個人だけの問題にせず、環境や社会との関係性の中でとらえるため、介護支援やケアマネジメントにおいても有用です。

ICFの目的

ICFの目的を簡単に表現すれば、「その人の人物像を総合的に把握すること」です。

社会的な背景やその人の性格・疾患、取り巻く環境など、その人に関するさまざまな情報を項目に当てはめ、整理して考えるというものです。それにより、その人が本当に困っていることや求めていることを理解できるようにします。

多方面から総合的な情報を眺めることで、その人のニーズを導きだすことができます。

意思疎通が困難な方対象だとしても、他者がICFを活用することで、その人の心情や背景を想像しやすくなります。

\ インストールから登録まで5分! /

ICFの構成要素

ICFは、大きくわけて3つの構成要素から成ります。ICFの構成要素は以下の3つです。

ここからは3つの構成要素についてさらに詳しく解説していきます。

生活機能

生活機能は、「心身機能と身体構造」「活動」「参加」の3つに分類されます。以下では、その3つの特徴について詳しく解説していきます。

心身機能と身体構造

心身機能と身体構造は、手足の働きや精神状態、またはそれらの一部のことを指します。視覚や聴覚機能に異常があったり、手足に麻痺があったりする場合には、この項目にそれらを記入するのです。

活動

日常生活上で必要となる行為を指します。ここでの活動は主に以下のことです。

- 家事

- 趣味

- 仕事

上記のことについて「できること」と「していること」を分けて捉えます。

参加

ここでの参加とは、その人が他者との関わりや役割のことをいいます。

家庭や職場・地域住民との関わりの中で、その人がどのような役割を果たしているのか、または趣味活動や宗教活動はどのようなものかを知り、その人の社会的な関わりについてを把握します。

背景因子

背景因子は、環境因子と個人因子の2つの構成要素から成り立ちます。以下ではそれぞれの因子について更に詳しく解説していきます。

環境因子

環境因子は、物的環境と人的環境など日常生活上で個人を取り巻く環境のことを指します。また、環境因子は以下の2種類にも分類されます。

- 個人的な環境因子(職場や家庭など直接関わる環境)

- 社会的な環境因子(就労環境やルールなど個人に影響を与えること)

【個人因子】

個人的因子とは、性格・人種・ライフスタイルなど、生まれながらの特徴や価値観などのことを指します。

健康状態

ICFにおける健康状態は、病気や怪我などのことを指します。肥満や妊娠、精神的なストレスなども健康状態に含まれます。

介護現場でICFを活用する場合であれば、利用者の健康状態はどうなのかをこの項目に記載するのです。記載することで、客観的にその人の健康状態を改めて把握することができます。

ICIDHとは

ICIDH(国際障害分類)は、1980年にWHO(世界保健機関)が発表した、「障害」を分類するための初期モデルです。病気やけがによって引き起こされる心身の機能障害を中心に、日常生活や社会生活での困難を整理することを目的としています。

ICIDHの定義と特徴

ICIDHは、「病気や外傷 → 機能障害 → 能力障害 → 社会的不利」という一方向の因果関係で障害を分類するモデルです。この定義において、「障害」とは個人の心身や行動の制限を意味し、社会的背景や環境因子は考慮されていません。

ICIDHは“できないこと”を列挙し、制限を分類するためのモデルである点が特徴です。ただし、こうした視点は「障害=個人の責任」となりやすく、本人の自己効力感を下げる要因にもなりかねないため、後のICFでは大きく改訂されました。

ICIDHの目的

ICIDHの目的は、障害を持つ人の状態を国際的に統一された基準で記述・比較することにあります。医療・保健・統計などの分野で共通言語として使えるよう、各国間で障害の状態を評価・記録する枠組みとして提案されました。

ただし、ICIDHの分類はあくまで「個人の欠損に着目する医学モデル」に立脚しており、環境要因や社会的背景は考慮外でした。このため、介護や福祉などの現場では「現実に即していない」といった批判もありました。

このような限界を受けて、WHOは2001年により実践的で包括的なICF(国際生活機能分類)へ移行し、障害を「個人と環境の関係性」でとらえる新たな視点を打ち出すことになったのです。

ICIDHの構成要素

ICIDH(国際障害分類)は、障害を以下の3つの段階に分類して捉えることを目的としています。それぞれが直線的な因果関係で結ばれており、「病気や外傷」→「機能障害」→「能力障害」→「社会的不利」という流れが前提です。

これは医療や行政による障害者支援を体系化するうえで一定の役割を果たしましたが、後に環境や個人要因を考慮しないことが問題視され、ICFへと移行する契機にもなりました。

機能障害

「機能障害」とは、病気やけがによって生じる身体構造や機能の異常・喪失を意味します。

たとえば、脳卒中による片麻痺、関節の可動域制限、視力の低下などがこれに該当します。

この段階はICFにおける「心身機能・身体構造」に相当します。

能力障害

「能力障害」は、機能障害によって日常的な活動に制限が生じた状態を指します。

たとえば、階段の昇降ができない、トイレ動作が困難など、個人の行動レベルにおける“できないこと”を表します。

この段階は、ICFにおける「活動」に該当します。

社会的不利

「社会的不利」とは、能力障害が原因で社会参加に制約が生じている状態です。

たとえば、外出が困難なため買い物に行けない、通勤できず仕事ができないなど、社会的役割の制限が含まれます。

ICFではこの要素を「参加」とし、さらに環境因子・個人因子の影響も評価対象に加えるよう改良されています。

介護現場でのICFの具体的な活用方法3選

ICFのことがわかったら、介護現場で活かしてみることが大切です。利用者のニーズを解決するために、ICFの活用は有効である可能性が高いです。

介護現場での具体的な活用方法は以下の3つです。

ここからは、活用方法について更に詳しく解説していきますので、介護現場で是非実践してみてください。

利用者の全体像を把握し分析する

まずは利用者の情報を収集し、ICFの記載項目を記入しましょう。項目ごとに必要な情報を確認しながら、記載していくことが大切です。記載できたら、利用者の全体像を把握することができます。

分析から課題や問題点を考える

利用者の情報を整理した後は、そこから課題や問題点を想像してみましょう。多くの情報から、さまざまなニーズが挙がることがあります。困ったときには、他スタッフと相談してみるのも一つの手です。

多職種で情報共有する

ICFで利用者のニーズが浮かびあがったら、情報を多職種と共有し、その解決に向けた案を話し合いましょう。さまざまな専門家からの意見を出し合うことで、ニーズの解決に繋がります。定期的に会議などを開くと良いでしょう。

ICFを介護現場で活用し、利用者により良い介護ケアを提供しよう!

ICFを活用することで、利用者の全体像を把握することができます。その人がどのような状況に置かれているのか理解することで、問題や課題が見え、そこから解決策を導き出すことも可能です。

ICFを介護現場の中で上手に活用し、それをきっかけに利用者の生活の質が上がるような意識をしてみましょう。

カイテクは、「近所で気軽に働ける!」介護単発バイトアプリです。

- 「約5分」で給与GET!

- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!

- 働きながらポイントがザクザク溜まる!

27万人以上の介護福祉士など介護の有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /