ジャンル別記事

バルーンカテーテルとは?仕組みや導尿との違い・介助の注意点を徹底解説!

バルーンカテーテル(膀胱留置カテーテル)は、排泄管理や治療において欠かせない医療処置の一つです。しかし、正しい知識がないと、尿路感染や尿漏れ、自己抜去といった重大なトラブルに直結しかねません。

特に、看護・介護の現場では、「利用者さんの状態に合わせた管理方法」や「体位変換、移乗時のバッグの適切な位置」など、実践的なノウハウが求められます。

「なぜそれが必要か」「どう管理すれば安全か」という疑問を解消し、利用者さんへの安全・安心なケア提供を目指しましょう。

バルーンカテーテルとは

バルーンカテーテルとは、医療現場や介護現場で広く使用されているカテーテルの一種です。尿を体外へ排出するために、尿道を通して膀胱内に留置して使用されます。

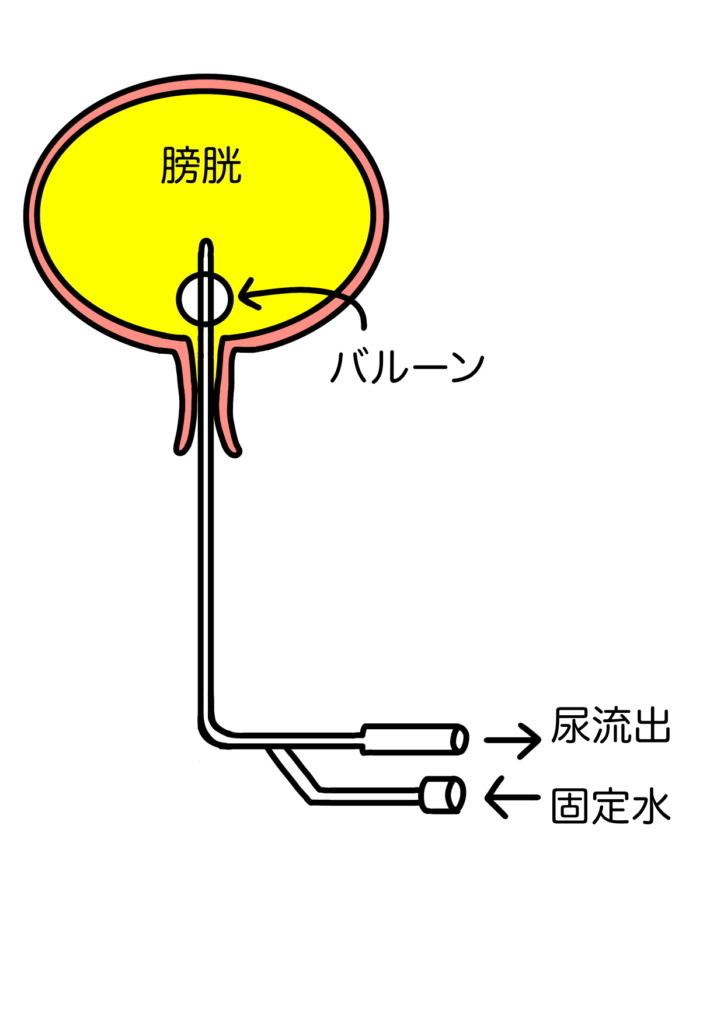

このカテーテルの正式名称は「膀胱留置カテーテル」、あるいは発明者の名前から「フォレーカテーテル」とも呼ばれます。名称にある「バルーン(風船)」とは、カテーテルの先端にある小さな袋状の部分を指します。

カテーテルを膀胱内に挿入した後、このバルーン部分に滅菌水を注入して膨らませることで、カテーテルが膀胱内で固定され、抜けるのを防ぐ仕組みになっています。

バルーンカテーテルの仕組み

ここでは、バルーンカテーテルの仕組みについて3点解説します。

- 尿道から膀胱までの挿入構造と固定の原理

- バルーンが膨張する仕組み

- 単腔・二腔・三腔の違い

尿道から膀胱までの挿入構造と固定の原理

カテーテルには尿を排出するルートとは別に、バルーンを膨らませるための注入口が設けられています。この注入口から滅菌水などを注入すると、先端のバルーン部分が膨張し、膀胱内でアンカーのような役割を果たします。

これにより、体外に引き抜かれにくい構造となっています。排尿経路とは独立しているため、尿の流れに影響を与えにくい設計です。

バルーンが膨張する仕組み

バルーンカテーテルは、細いチューブを尿道から膀胱まで挿入し、先端が膀胱内に到達した位置で固定されます。先端部分には水を注入できるバルーンがあり、膀胱内で膨らませることで抜去を防ぎます。

この固定機構により、カテーテルは体内に安定して留置され、尿が連続的に排出される仕組みです。固定が不十分だと抜けやすくなるため、適切な管理が重要です。

単腔・二腔・三腔の違い

バルーンカテーテルには構造の違いがあります。単腔は排尿専用のシンプルな構造です。二腔は「排尿用」と「バルーン注水用」の2つのルートを持ち、一般的によく使用されます。

三腔はこれに加えて「洗浄用ルート」があり、血尿や膀胱内洗浄が必要な場合に用いられます。用途や患者の状態によって選択されます。

\ インストールから登録まで5分! /

バルーンカテーテルと自己導尿の違い

バルーンカテーテルは、尿道から膀胱へカテーテルを留置し、持続的に尿を排出する方法です。一方、自己導尿は必要なときに自分でカテーテルを挿入し、排尿後に抜去する方法を指します。

バルーンは常時留置するため管理が継続的に必要ですが、自己導尿は一定時間ごとの挿入が必要になります。感染リスクや生活への影響、介助の有無などが異なるため、医師の判断のもとで選択されます。

バルーンカテーテルを使用するメリット

バルーンカテーテルのメリットは以下のとおりです。

- 持続的に尿を排出できるため尿閉のリスクを防げる

- 手術後や急性期でも安定した尿量管理ができる

- 排尿回数の負担を減らし安静を保てる

- 介助者の排尿介助の負担を軽減できる

- 尿量・色・性状の観察がしやすくなる

- 重度の排尿障害でも対応できる

持続的に尿を排出できるため尿閉のリスクを防げる

バルーンカテーテルは膀胱内に留置し、尿を継続的に体外へ排出します。排尿がうまくできない場合でも膀胱内に尿が過度にたまることを防げるため、尿閉や膀胱の過伸展による合併症の予防につながります。

急な排尿困難がある場合にも対応しやすい点が特徴です。

手術後や急性期でも安定した尿量管理ができる

手術直後や重症患者の管理では、尿量の把握が重要になります。バルーンカテーテルを使用することで、排尿の有無や尿量を継続的に確認でき、体液バランスの管理に役立ちます。

医療現場では、全身状態の評価指標の一つとして活用されています。

排尿回数の負担を減らし安静を保てる

頻回のトイレ移動が困難な方にとって、排尿のたびに移動することは身体的負担になります。バルーンカテーテルを留置することで、排尿のための移動回数を減らし、安静を保ちやすくなります。

術後や体力が低下している方の負担軽減につながります。

介助者の排尿介助の負担を軽減できる

排尿介助が頻回に必要な場合、介助者の身体的・時間的負担も大きくなります。バルーンカテーテルを使用することで、排尿のたびの移動や体位変換の回数を減らせるため、介助の負担軽減につながります。

ただし、観察や管理は継続して必要です。

尿量・色・性状の観察がしやすくなる

蓄尿バッグに尿が集まるため、尿量や色、濁りの有無などを視覚的に確認しやすくなります。脱水や出血、感染兆候の早期発見につながる場合もあり、医療的観察の一助となります。定期的な確認が重要です。

重度の排尿障害でも対応できる

自己導尿が難しい場合や、自力での排尿がほとんどできない重度の排尿障害に対しても、バルーンカテーテルは対応可能とされています。利用者の状態や生活環境を踏まえ、医師の判断のもとで選択される方法の一つです。

【ケース別】バルーンカテーテルを使用している方への介助方法

ここからはケース別に、バルーンカテーテルを使用している方の介助方法例を紹介していきます。例を参考に各シーンの介助を介護現場で実践してみてください。

車椅子の方の移乗時の手順と注意点

バルーンカテーテルが留置していて、車椅子を使用している方の具体的な手順と注意点を紹介します。移乗前後にバルーンカテーテルの位置を確認することが大切です。

車椅子移乗の具体的な手順

車椅子からベッドに移る時の介助方法は以下です。

- 車椅子のS字フックにぶら下げている留置袋外す

- カテーテルが引っ張られないように気を付けながら車椅子からベッドへの移乗介助する

- ベッドに移ったら留置袋をベッドの下のほうにS字フックにぶらさげる形で置く

- 最後にカテーテルが引っ張られていないか確認する

移乗介助の前後には、必ずカテーテルの状態を確認するようにしましょう。

注意点:カテーテルを踏まない・引っ張らない

バルーンカテーテルを使用している利用者の足元で、バルーンカテーテルを踏んだり引きずっていたりしていないか気をつけましょう。特に利用者が車椅子に乗っている場合は、チューブの位置に注意する必要があります。

車椅子とタイヤの間にチューブが挟まることもあるので、車椅子に乗る利用者のカテーテルの位置には気をつけてください。

注意点:位置が高すぎないか

尿留置バルーンの位置が高いと、尿が詰まるおそれがあります。利用者の尿を留置しているバルーンの配置には、常に気をつけておきましょう。

たとえば、ベッドから車椅子に移乗する際や利用者と移動するときは、カテーテルが高い位置にないか確認する必要があります。

バルーンは尿が下に流れやすいように、利用者の陰部から少し下の位置に配置しておくのがポイントです。

入浴介助時の手順と注意点

ここではバルーンカテーテルの利用者の入浴介助や注意点を紹介します。入浴介助時にはバルーンカテーテル内に水が入らないように、気をつける必要があります。

入浴介助の具体的な手順

バルーンカテーテルを使用している方で特浴での入浴介助をする場合の介助方法は以下です。

- 入浴前、衣類を脱ぐ介助をベッド上で行う

- ベッド上からストレッシャーに移乗する

(カテーテルを引っかけないように移乗の際は利用者の身体の近くに留置袋を置き移乗する) - ストレッチャーにS字フックをひっかけ、留置袋をぶらさげる

- ストレッチャーで浴槽まで移動する

- 浴槽に入る前には忘れずストレッチャーからS字フックと留置袋を外す

入浴時に注意すべき点は、カテーテルと留置袋の位置です。移動や移乗をするたびに留置袋を置く場所を変える必要があります。カテーテルを引っ張ることがないよう注意しながら介助を行いましょう。

注意点:入浴前に抜去またはカバーをつける

バルーンカテーテルは、入浴前に抜去するのが理想的なケアです。しかし、施設によっては看護師が足りず、入浴前に対応できない場合もあるでしょう。

バルーンカテーテルを抜去せずに入浴する場合は、袋を用意してバルーンが濡れないように対応する必要があります。

注意点:入浴後の再挿入は医療職が行う

施設によっては入浴のタイミングでバルーンカテーテルを新しくします。しかし、介護職はバルーンカテーテルを挿入できないので、入浴が終了したら医療職に対応してもらいます。

医師や看護師を呼び、バルーンカテーテルを挿入してもらいましょう。

また、入浴介助では、利用者さんから拒否されることがあるかもしれません。私自身、何日も入浴をされていない方を、お風呂場へ誘導するのにとても苦労したのを覚えています。

どのように声かけをすればいいかわからなかったので、先輩の真似をした記憶があります。お風呂というワードを使わずに「お着替えだけでもしませんか?」や「シャワーだけでもどうでしょうか?」と声かけをすることで、利用者さんにも安心してもらえました。もし介助拒否をする利用者さんがいる場合は、ぜひ試してみてください。

以下では、入浴介助の留意点を11個紹介するので、利用者さんに安心してもらえる介助を実施したい方は、ぜひご覧ください。

おむつ交換の手順と注意点

介護職は、バルーンカテーテルが留置している利用者の排せつ介助を担当することがあります。ここでは、バルーンカテーテルの利用者のおむつ交換と介助する際の注意点を紹介します。

おむつ交換の具体的な手順

バルーンカテーテルを使用している方のおむつ交換をする場合の介助方法は以下になります。

- 利用者におむつ交換する旨を伝える

- ズボンを脱ぐ前にカテーテルがどの位置にあるのか観察しておく

- カテーテルに気を付けながらズボンやオムツを取る

- 石鹸やお湯を使い陰部洗浄する

- オムツを交換し、オムツの上か下から出るように装着させる

- カテーテルの位置を確認しながらズボンを穿かせる

バルーンカテーテルを留置している方のおむつ交換を雑に行うと、おむつ内でカテーテルが曲がったり折れたりします。 またおむつに付いているテープで、カテーテルを押さえないように配慮する必要があります。

注意点:位置と出し方に注意する

バルーンカテーテルを使用している利用者のおむつ交換をする際は、カテーテルの位置や出し方に気をつけましょう。 男性の場合はカテーテルがついた状態で陰茎を下に向けてしまうと、尿道を傷つける可能性があります。

テープでカテーテルを固定して陰茎を上に向けておくと、怪我が起こりにくくなります。

注意点:尿道から肛門に向けて洗浄・消毒する

バルーンカテーテルから感染症が発生するのは、尿道や陰部にある細菌が膀胱に侵入することが原因です。バルーンカテーテルを留置している利用者をケアする際は、陰部から肛門に向けて洗浄・消毒する必要があります。

女性は尿道口と肛門の位置が近いので、尿道口側から肛門側に向けて陰部洗浄を行いましょう。最も理想的なのは、古いバルーンカテーテルを抜いてから洗浄・消毒をすることです。

排せつ介助の終了後に清潔なバルーンを挿入すれば、細菌が尿道に入り込むリスクを下げられます。

また、以下では排泄介助の方法や注意点を紹介しているので、併せてご覧ください。

バルーンカテーテルに関するよくある質問

バルーンカテーテルを使用する方の介護ケアでまだわからないことが多いという方もいると思います。ここからはバルーンカテーテルの使用と介護ケアについて、よくある質問とそれに対しての回答を紹介していきます。

バルーンカテーテルと自己導尿の違いは?

バルーンカテーテルと自己導尿は、どちらも排尿障害に対応するための方法ですが、仕組みや利用シーンに大きな違いがあります。具体的な違いは、以下のとおりです。

- バルーンカテーテルは「常時管理型」

- 自己導尿は「必要時だけの一時的管理型」

バルーンカテーテルは尿道から膀胱にカテーテルを留置し、常に尿を体外へ排出する仕組みです。手術後や長期的な排尿管理が必要な場合に用いられ、利用者本人が操作しなくても排尿が可能になります。一方で、尿路感染や違和感が生じやすいため、医療職による管理が必須です。

これに対し、自己導尿は排尿が必要な時だけ自分でカテーテルを挿入し、尿を排出したらすぐに抜去する方法です。管を常時留置しないため生活の自由度が高く、感染リスクも比較的低く抑えられます。ただし、清潔操作を徹底し、医師や看護師からの正しい指導を受ける必要があります。

患者の状態や生活状況によって、医師が適切な方法を選択することが重要です。

バルーンカテーテルを入れる理由は?

バルーンカテーテルを入れる理由は、自力で排尿できない場合に、膀胱に尿がたまり続けるのを防ぐためです。

寝たきりや排尿困難が慢性的に続く場合、生活の質を維持するためにも使用されることがあります。医師が状態を判断して、必要な期間だけ使用します。

介護スタッフが尿破棄する時の注意点は?

介護スタッフが尿破棄する場合に特に注意すべき点は「感染リスク」です。実は、尿道カテーテルを挿入した段階から、感染リスクを背負っています。尿破棄する時には、ケア前後に手洗いや消毒を徹底し、ガウン・手袋・マスクなどは必ず着用するようにしましょう。

バルーンカテーテルの尿の捨て方について詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみましょう。

車椅子を使用する場合バルーンカテーテルはどの位置につけたらいいの?

バルーンカテーテルの留置袋は、逆流しないように、なるべく膀胱より低い位置につけるのが理想的です。

車椅子に座っている場合であれば、背もたれの後ろにS字フックをかけて留置袋をひっかけておくのが一般的です。ただし、車椅子を動かす場合や移動する時にカテーテルを巻き込まないように注意しましょう。

バルーンカテーテルから尿漏れする原因は?

バルーンカテーテルからの尿漏れで、一番多い原因が「尿路感染」です。尿路感染により、膀胱が収縮したり、膿によりカテーテルが閉塞したりすることで尿が通過できなくなり尿漏れしてしまうのです。

尿路感染の有無を確認する場合の着目点は以下です。

- 尿のにおい

- 尿量

- 混濁物や浮遊物の有無

上記の様子が、普段と違っていたら尿路感染を疑い、看護師や医師と連携して原因を突き止めましょう。尿路感染以外にも結石や出血などが原因で尿漏れが起こる場合もあります。

バルーンカテーテルの採水方法は?

バルーンカテーテルの採尿方法は以下の手順になります。

- メモリがついた尿器など排尿量がわかる入れ物を用意する

- 手袋やガウンをし、留置袋の排出口を開け、そこから尿器に尿をうつす

- 尿器に尿を排出したら漏れないようにすぐ排出口を閉める

- 尿器で排尿量を計る

- 尿量を計ったら尿をトイレに破棄する

- 一連が終わったらガウンを脱ぎ手洗いや消毒を行う

排尿量は忘れないうちにしっかり記録するようにしましょう。採尿時に大切なのは感染予防と排出口の閉め忘れを防ぐことです。

バルーンが抜けそう・抜けた時はどうする?

バルーンが抜けそうな場合や、実際に抜けてしまった場合は、無理に戻そうとせず、すぐに医療職へ報告・相談してください。自己判断で処置を行うと、尿道損傷や感染リスクが高まる恐れがあります。

カテーテルの固定位置や尿の流れの有無を確認し、異常があればすぐに対応できる体制を整えておくことが重要です。

バルーンカテーテル使用者の入浴はどうする?

入浴時は、事前に医療職へ相談し、入浴の可否や対応方法を確認しましょう。原則として、バルーンカテーテルを留置している場合は感染予防の観点から、カバーの装着や清拭での対応が推奨されることが多いです。

入浴を許可されている場合でも、カテーテル部を濡らさないように注意し、入浴後はカテーテル周囲の皮膚を清潔・乾燥させることが必要です。衛生管理を徹底することで、尿路感染などのリスクを最小限に抑えられます。

また、介護拒否がある方への対処法は、ハードルを下げていくのがおすすめです。例えばお風呂に入るのを嫌がる利用さんを入浴させたい場合、「お風呂に入りましょう」と言っても入ってくれない可能性が高いです。

しかし、「シャワーだけでも浴びてみませんか?」や「着替えだけでもお願いします」など、行動のハードルを下げるとお風呂に入ってくれる場合があります。

女性と男性で固定方法や注意点は異なる?

男女で尿道の長さや解剖学的構造が異なるため、固定方法や注意点も異なります。男性は尿道が長くカーブしているため、カテーテルが折れ曲がらないように太ももや腹部側にゆるく固定するのが一般的です。

女性は尿道が短く、膀胱への挿入距離が短いため、過挿入や固定位置のズレに注意が必要です。いずれも、固定テープで皮膚を傷つけないように配慮し、尿バッグの位置も体より低い位置に保つことが大切です。

バルーンカテーテル使用者が安心して過ごせる介護ケアを目指そう

バルーンカテーテルは、排泄障害の方には有効な医療用管ですが、同時に感染リスクも伴うものです。そのため、感染を防ぐ対策をしっかり行うことが大切です。

バルーンカテーテルのメリットを最大限に活かし、より快適な生活に繋がるケアを心がけましょう。

カイテクは、「近所で気軽に働ける!」介護単発バイトアプリです。

- 「約5分」で給与GET!

- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!

- 働きながらポイントがザクザク溜まる!

27万人以上の介護福祉士など介護の有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /