ジャンル別記事

看護の関連図作成に役立つアプリ2選|無料のテンプレート付き

「看護実習に向けて関連図作成の対策をしたい」「現場で関連図の作成が苦手」と感じている方は多いのではないでしょうか。そのような方には、テンプレート付きの関連図アプリがおすすめです。

看護現場では関連図の作成が重要となりますが、手軽に作成できる無料のアプリは数が限られています。

関連図作成のコツやポイントについても紹介するので、業務を効率化するためのヒントとしてご活用ください。

また、「時間が限られていてフルタイムは難しい…」「急に収入が必要になった…」そんな有資格者の方におすすめなのが、カイテクの単発バイトです。

カイテクは、履歴書・面接なしで、すぐに働けて最短5分で報酬が入る手軽さが魅力です。自分のペースで働けるので、家庭や勉強との両立もしやすくなるでしょう。

看護における関連図とは

看護における関連図とは、患者さんの状態や症状、治療計画、看護問題・過程などの情報を視覚的に表現した図やチャートのことを指します。

文字情報だけでは複雑になりがちな患者情報を、矢印や図形で関連付けることで、問題点やケアの優先順位が一目で把握できるようになります。

関連図の種類

関連図は、大きく以下の2種類に分けられます。

- 病態関連図:病態や症状の関連性を理解するのに役立つ

- 全体関連図:生活背景や心理面まで含めた包括的アセスメントに有効

病態関連図は、主に患者さんの病気や症状に関する情報をまとめたものです。一方、全体関連図は、病態関連図に加えて、患者さんの生活習慣や家族背景・検査結果・副作用・入院によって変化したことなどの情報を示すものを指します。

関連図の作成に慣れるためには、多くの図を書いて経験を積むことが重要です。

しかし、看護学生は課題や学習内容が多く、関連図作成のための時間を確保するのが難しい場合があります。そこで、関連図作成の学習を支援するアプリが活用されています。

関連図が必要な理由

関連図は、看護師が患者の全体像を正しく理解し、効率的かつ効果的なケアを行うために欠かせません。その中でも、主に以下2つの重要性があり、情報を視覚化することで、複雑な病態や複数の看護問題の関係性を把握しやすくなります。

- 情報を視覚的に整理するため

- 看護問題を導き出すため

患者情報は膨大になりがちですが、関連図を用いて情報を図に表すことで、複雑な情報が視覚的に整理されます。視覚的な情報は記憶にも残りやすく、ほかのスタッフとの情報共有にも役立てられるでしょう。

また、関連図では関連する情報を矢印でつなぎ合わせ、最終的につながる部分が看護問題となります。そのため、関連図を作成すると、看護師は患者の安全性やケアの質を向上させるための最適なアプローチを見つけることが可能です。

【テンプレート付き】看護師向けの関連図アプリ

関連図作成の手順を知るためには、テンプレート付きのアプリを活用することが最もおすすめです。以下では、関連図作成に役立つアプリを無料と有料、それぞれ代表的なものを紹介します。

| 看護師になろう | らくらく関連図 | |

|---|---|---|

| 価格 | 無料 | 2,500円 |

| 対応端末 | PC/iOS/Android | PC/iOS/Android |

| テンプレート数 | 記載なし | 75種類以上 ※今後200種類以上に拡大予定 |

| 編集機能 | ダウンロード後に編集可能 | アプリでの編集可能 |

| 保存・共有機能 | PDFでの共有可能 | ファイル保存からの共有可能 |

無料アプリ「看護師になろう」

「看護師になろう」では、関連図や看護計画、行動計画、実習レポートが何度でも無料でダウンロードできます。

病院などが監修しており、看護実習の際にすぐに役立つ内容が含まれています。ダウンロードできる疾患のテンプレートは、成人看護学や小児看護学、母性看護学など幅広いカテゴリです。

使い方としては、公式LINEを友だち登録することでダウンロードが可能になります。LINEを通じて利用できるため、気軽に活用できることが魅力です。

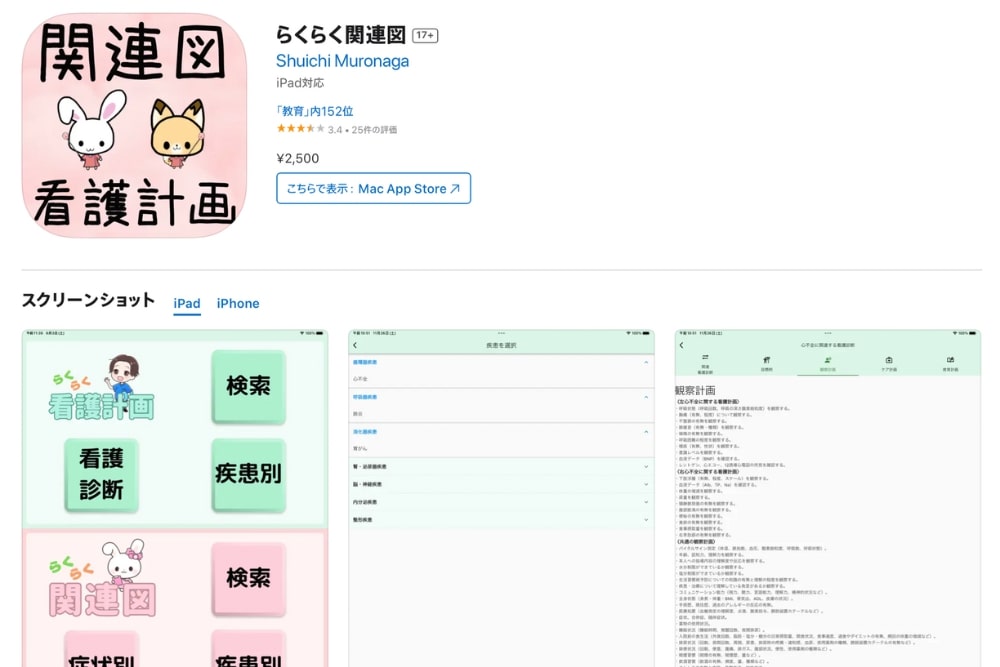

有料アプリ「らくらく関連図」

「らくらく関連図」は、有料ではありますが、看護実習における関連図作成時に非常に役立つアプリです。アプリを購入すると、75種類の関連図と50種類の看護計画を一覧ページで閲覧できます。

実習でよく出てくる関連図や看護計画が収録されているため、実践に役立てます。さらに、検索機能が搭載されているので、疾患別やキーワードごとに関連図を探すことが可能です。

関連図に関する参考書を何冊も買うとその分お金が必要です。しかし、このアプリをひとつ持っていれば、いつでもどこでも気軽に関連図を学習できます。

\ インストールから登録まで5分! /

看護関連図アプリを選ぶ際のポイント

看護関連図アプリは、学習効率や業務の正確さを左右するツールです。アプリごとに機能や使い勝手が異なるため、自分の目的に合ったものを選ぶことが重要です。

そこで以下では、選ぶ際の具体的なチェックポイントを4つ解説します。自分に合ったアプリを選ぶことで、関連図作成の質も大きく向上するでしょう。

学習用か現場用かを見極める

関連図アプリには、主に「学生の学習用」と「実務での記録用」の2タイプがあります。

学習用はテンプレートや説明が豊富で、基本的な構造理解に最適です。一方、現場用アプリは入力や修正がしやすく、迅速な情報整理に役立ちます。

自分が今必要としているのは学びか実践かを明確にし、その目的に合ったアプリを選ぶことが効率的な活用につながります。

テンプレートの種類や編集のしやすさを確認する

アプリによっては、病態関連図や全体関連図など複数のテンプレートが用意されています。テンプレートの種類が豊富だと、多様な事例に対応しやすく、作図の負担も軽減されます。

また、図形の移動やテキスト編集が直感的にできるかも使いやすさの重要なポイントです。実際の操作感は、レビューや無料版で試して確認しておくと安心です。

凡例や記号の設定・矢印の挿入が簡単か確認する

関連図の作成では、「記号」「凡例」「矢印」が情報の正確な伝達に欠かせません。そのため、アプリ上でこれらの要素を簡単に挿入・編集できる機能があるかを事前にチェックしましょう。

特に矢印の向きや接続先の指定がスムーズに行えると、関連性を正確に表現できます。複雑な操作が不要なものを選ぶと、作業の時短にもつながります。

無料版と有料版の違いを把握しておく

多くの関連図アプリは無料で始められますが、高度な編集機能や保存容量の拡張には有料版が必要なことがあります。

有料版では、テンプレートの種類が増えたり、広告が非表示になったりと学習・実務どちらでもストレスなく使える点が魅力です。一方で、基本的な学習目的であれば無料版でも十分な場合も多いです。

まずは無料版で試してから必要に応じて切り替えるとよいでしょう。

看護関連図の書き方

こちらでは、関連図作成の書き方やルールについて解説します。

症状や病態を書き出す

看護における関連図を作成する際の最初のステップは、患者さんの症状や病態に関する情報を全て書き出すことです。最初に書いた症状や病態から患者さんの情報を広げていきます。

大元の情報を間違うと、全く異なる関連図になってしまうので、しっかりと情報収集を行いましょう。さらに、情報の精度を高めるためには、信頼できる証拠や過去の事例を参考にすることも有効です。

このプロセスを丁寧に行うことで、後の看護計画や介入に活用できる、より正確な関連図が完成します。

患者さんの現在の状態を書き出す

症状や病態を書き出せたら、患者さんの現在の状態を書き出します。同じ病名でも、患者さんによってあらわれる症状やリスク、抱えている問題は異なります。

入院後の変化や心理的・社会的要因を含めて、現在患者さんにどのようなことが起きているのかを記載しましょう。これにより、看護計画で何を優先すべきかが明確になります。

また、患者さんの状態は時間とともに変化するため、定期的な見直しや修正を行うことも必要です。

全体を見直して修正する

病態関連図と全体関連図を作成したら、全体の流れや情報の繋がりを確認し、必要に応じて修正をします。情報が過不足なく整理され、相違がないかチェックすることが大切です。

情報が多くなると、矢印で見えづらくなるためもう一度確認しましょう。修正を行う際は、関連性の強い情報同士を優先して配置し、矢印の向きや接続が適切であるかを再確認します。

また、重要な症状や課題が消えていないか、全体のバランスにも目を配りましょう。優先順位を考慮しながら、患者さんの現在の状態や課題が視覚的にわかりやすく整理されていることが大切です。

修正後の関連図は、患者さんの状態が変化した場合や新たな情報が追加された場合にも対応できるよう、柔軟に更新可能な形で保存しておくと便利です。

看護関連図を書く際のコツ

関連図作成に慣れるまでには少し時間がかかるという方も多いです。効率的に書けるようになるには、いくつかコツを知っておくと役立ちます。こちらでは、関連図作成が効率的に行えるようになるコツについて解説します。

付箋を活用する

効果的な関連図を作成するためには、付箋の活用がおすすめです。一枚の紙に図を書き始めると、書き直しが難しくなり、整理が困難になることがあります。書いて消してを繰り返すと、用紙が汚くなってしまいます。

そこで、付箋を使うと、書き出した情報を並び替えることが可能です。また、新しい情報が加わった場合でも、付箋を移動させることで簡単に修正や更新ができます。

情報を全て書き出した後は、それぞれを矢印または点線でつなげることで関連図が完成します。

アプリ・書籍でテンプレートのパターンを知っておく

関連図作成が苦手だという方は、アプリや書籍を活用して、いくつかのテンプレートのパターンを知っておくことをおすすめします。

関連図作成に関するアプリでは、サンプルテンプレートがダウンロードできたり、キーワードから関連図のテンプレートを検索できる機能が搭載されています。

また、書籍でも関連図の書き方に関するヒントを得られるため、1冊は手元に準備することがおすすめです。関連図の情報の配置は、ある程度パターン化されているため、様々な条件に合わせて活用できるでしょう。

テンプレートを知っておくことで、自分流にアレンジができ、苦手意識を克服できます。

作成した関連図をたどってみる

関連図が作成できたら、一度自分が作成したものを最初からたどって確認してみてください。

一つひとつ順番に「なぜかというと?」というように自問自答しながら関連図をたどってみます。そうすることで、情報が抜け落ちている部分を確認でき、より正確な関連図が完成します。

先輩や同僚など周囲の人に説明しながら確認するという方法も良いです。誰が見ても、納得できるような内容に仕上げることが大切です。

関連図に表現された情報が適切か、論理的な流れで表示されているか、全体的に見て何かが見落とされていないかを確認してみてください。

【種類別】看護関連図の作成方法

ここでは、2つの種類がある関連図について、それぞれの作成方法を解説します。どのように関連図を作ればよいか迷う方は、ぜひ参考にしてください。

病態関連図の作成方法

病態関連図を作成する際は、以下の順番で書いていきます。

- 病名

- 病気発症の原因

- 病気の症状・発症原因

- 症状に対する治療法・障害

- 治療法・障害に対する副作用

- 副作用に対する看護問題

- 看護問題に対する看護ケア

基本的には、この構成で病態関連図を作成していき、それぞれを矢印で繋いでいきます。このとき、関連するものが複数ある場合は全てを繋いでいきましょう。

注意点としては、関連のない情報を書かないということです。最初に記載する「病名」に関連した情報を記載するようにしましょう。

全体関連図の作成方法

全体関連図を作成する場合は、主に以下の情報を記載します。

- 家族背景

- 入院前の生活習慣

- 入院後の身体や環境の変化 など

全体関連図は、病態を含めた患者さんの情報全てを整理したものです。全体関連図は憶測で記載してしまう人も多いため、日常の観察から得られる情報を元に記載するようにしましょう。

特に看護学生の場合は、全体関連図を作成する機会が多いですので、病態関連図と合わせて情報を整理できるようにしてください。

看護関連図を作成する際の注意点

関連図を作成する際に、いくつか注意しなければならないことがありますこちらでは、関連図作成にあたっての注意点を解説します。

憶測で書かない

看護における関連図は、患者さんの状態や問題を整理するための重要なツールです。そのため、正確な情報に基づいて作成することが求められます。

特に、全体関連図では入院前の生活習慣や家族背景などの項目において、看護師の主観や憶測が入ってしまいやすいです。

たとえば、家族との関係性が良好に見えたため、聞き取りをせずに勝手に食事はバランス良く取れていると判断したとします。しかし、実際には偏食や栄養不足が背景にある可能性もあり、情報の見落としは非常に危険です。

このように憶測で関連図を作成してしまうと、患者さんにとって効果的なケアを提供できなくなるリスクが生じます。必ず、患者さんやご家族からの確かな情報を元に、根拠を持った記録を心がけましょう。

関連のない情報を書かない

関連図には、患者さんにケアを提供するうえで必要な情報のみを記載します。大元の病名や診断名、患者さんの基本情報から派生する情報が広がるほど、関連のない情報を記載しがちです。

不要な情報を盛り込むと、関連図が複雑になり、必要なポイントが見えにくくなります。関連図は患者さんの情報を視覚的に整理するものですので、大元の情報に関連する要素だけを整理し、わかりやすい構成を意識しましょう。

グループごとにまとめて書く

関連図を作成する際は、情報をカテゴリーごとに整理しましょう。関連図に記載する情報が多い場合、関連させるための矢印が様々な方向に伸びて整理しづらい状態になります。

そこで、まずは症状・治療法・看護問題などに分類し、それぞれをグループ化して書きましょう。そうすることで、全体像が整理しやすくなり、誰が見ても情報を読み取りやすくなります。

関連図作成に慣れていない、苦手意識がある場合は、グループごとに情報を整理することを習慣づけておくとよいでしょう。

動画で学ぶ看護関連図の凡例

看護における関連図の作成を学ぶ方法として、動画の活用もおすすめです。特にYouTubeには、関連図作成方法や凡例の具体的な例を解説した動画がアップされています。

書いて慣れるだけでなく、視覚的に学ぶことでより深く理解できるでしょう。資料や書籍だけではなかなか理解できないという方は、ぜひ動画を参考にしてみてください。

関連図に関するおすすめの動画をいくつか紹介します。

看護関連図のアプリ・テンプレートに関するよくある質問

こちらでは、テンプレートを使った関連図の作成における疑問や質問に対して回答していきます。

関連図の矢印の書き方はありますか?また必ず必要ですか?

関連図を作成する際は、混乱した情報を整理するために矢印(↑↓→←)を用います。関連する情報が遠すぎると、矢印が複雑になるため、一つひとつがシンプルにつながるようまとめていきましょう。

ただし、潜在的な症状や影響がある場合は、点線で繋いでいきます。

病態関連図には何を書けばいいですか?

病態関連図は、主に病名や診断名に関連する情報を記載します。

具体的には、病名、発症の原因、症状に対する治療法・障害、治療法・障害に対する副作用、副作用に対する看護問題、看護問題に対する看護ケアです。大元である病名や診断名に関連する情報を整理します。

看護関連図を書くときにおすすめの本はある?

関連図の書き方に特化した書籍としては『エビデンスに基づく疾患別看護ケア関連図』が定評があります。看護学生や新人看護師向けに、病態のつながりや矢印の意味を分かりやすく解説しているため、初学者にもおすすめです。

図解が多く、実践的な例も豊富なので、関連図作成の理解を深めたい方に役立つでしょう。

看護関連図はワードとエクセルどっちが作成しやすい?

用途によって異なりますが、図形の自由度が高く、レイアウト調整がしやすい点ではエクセルのほうが適しています。セルの枠線を使って配置を揃えやすく、矢印の挿入や線の調整も直感的に行えるでしょう。

ワードでも作成可能ですが、図形の位置がずれやすいため、初心者にはやや扱いにくい面があります。簡易的な図であればワード、本格的に作成する場合はエクセルがおすすめです。

看護関連図をパソコンソフトで書ける?

パソコンで関連図を書くには、WordやExcelの「図形機能」を活用するのが一般的です。図形メニューから「四角形」「テキストボックス」「矢印」などを選び、症状や情報を入力・関連づけていきます。

操作に慣れていない場合は、テンプレートを使ったり、フリーツール(例:PowerPoint、Lucidchartなど)を活用するのも有効です。ドラッグ&ドロップで簡単に編集できるアプリも増えているため、自分に合った方法を選びましょう。

関連図をパソコンで書く際の書き方は?

パソコンで関連図を書く際は、以下のステップで簡単に行えます。

パソコンを使って関連図を作成する場合は、Microsoft Word、Excel、PowerPoint、またはGoogleドキュメント、スプレッドシートなどのソフトウェアを準備しましょう。

使用するパソコンはWindows、macどちらでも大丈夫です。自分が持っている、使いやすいものを使用しましょう。

関連図の基本構造を作成するには、図形を活用します。ここでは、Wordを使った図形の設定について説明します。

- 「挿入」から「図形」を選択し、四角形を作成する

- 作成した四角形を右クリックし、「図形の書式設定」を選択する

- 「塗りつぶしなし」を選択し、枠線の色を黒に設定する

先ほど作成した四角形の中に、患者さんの情報を記載していきます。

- 四角形の枠線を右クリックし、「テキストの追加」を選択する

- テキストを入力し、文字の大きさ、色、フォントを変更する

情報同士の関係性を明確に示すために、矢印を利用します。関連図作成では、「カギ線矢印コネクタ」が便利です。

情報が重ならないよう全体図のバランスを見ながら矢印の位置を調整していきましょう。カギ線矢印コネクタの使い方は以下のとおりです。

- 「挿入」から「図形」の中の「カギ線矢印コネクタ」を選択する

- 四角形の中点をクリックし、他の四角形の中点に向かって引っ張る

テンプレートを活用して看護の関連図作成のコツを掴もう!

関連図作成のスキルを高めたい、またはコツを掴んで看護実習や業務に活かしたいという方には、「看護師になろう」や「らくらく関連図」といったテンプレート付きのアプリがおすすめです。

関連図は、様々な症状・病態別にたくさん書くことでノウハウやコツを掴んでいきます。アプリのテンプレートを知っておくことで、自分流に書き換えることで徐々に慣れていくでしょう。

関連図作成が苦手だと感じている方は、参考書だけでなく、今回紹介したアプリを活用してみてはいかがでしょうか。

カイテクは、「近所で気軽に働ける!」看護単発バイトアプリです。

- 「約5分」で給与GET!

- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!

- 働きながらポイントがザクザク溜まる!

27万人以上の看護師などの有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /